心情煩悶,就來安裝FreeBSD。結果裝了心情更煩悶了。光是為了搞定X.org圖形介面就讓許多腦細胞死亡。

將FreeBSD安裝在實機,當作日常桌面系統使用。

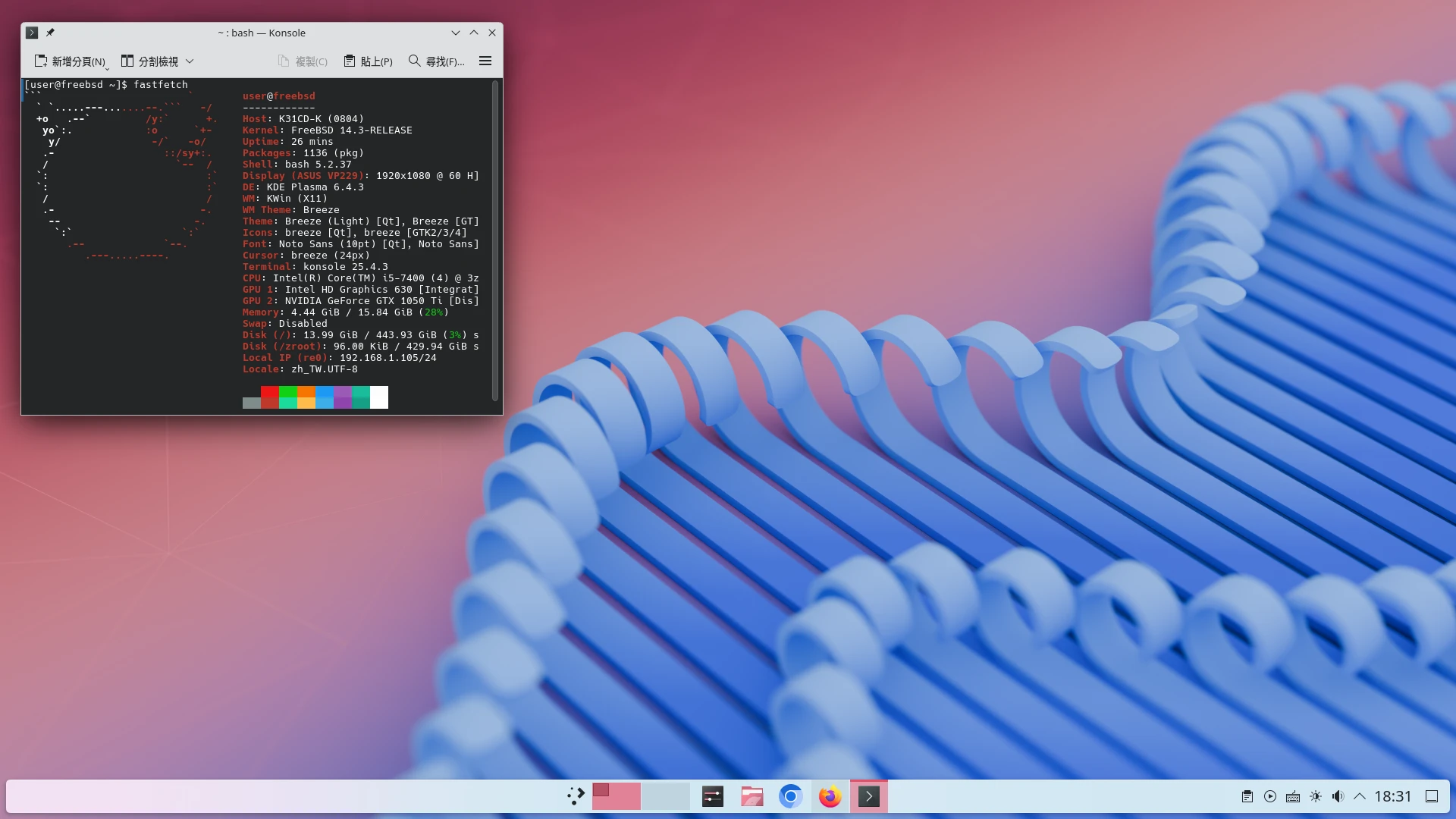

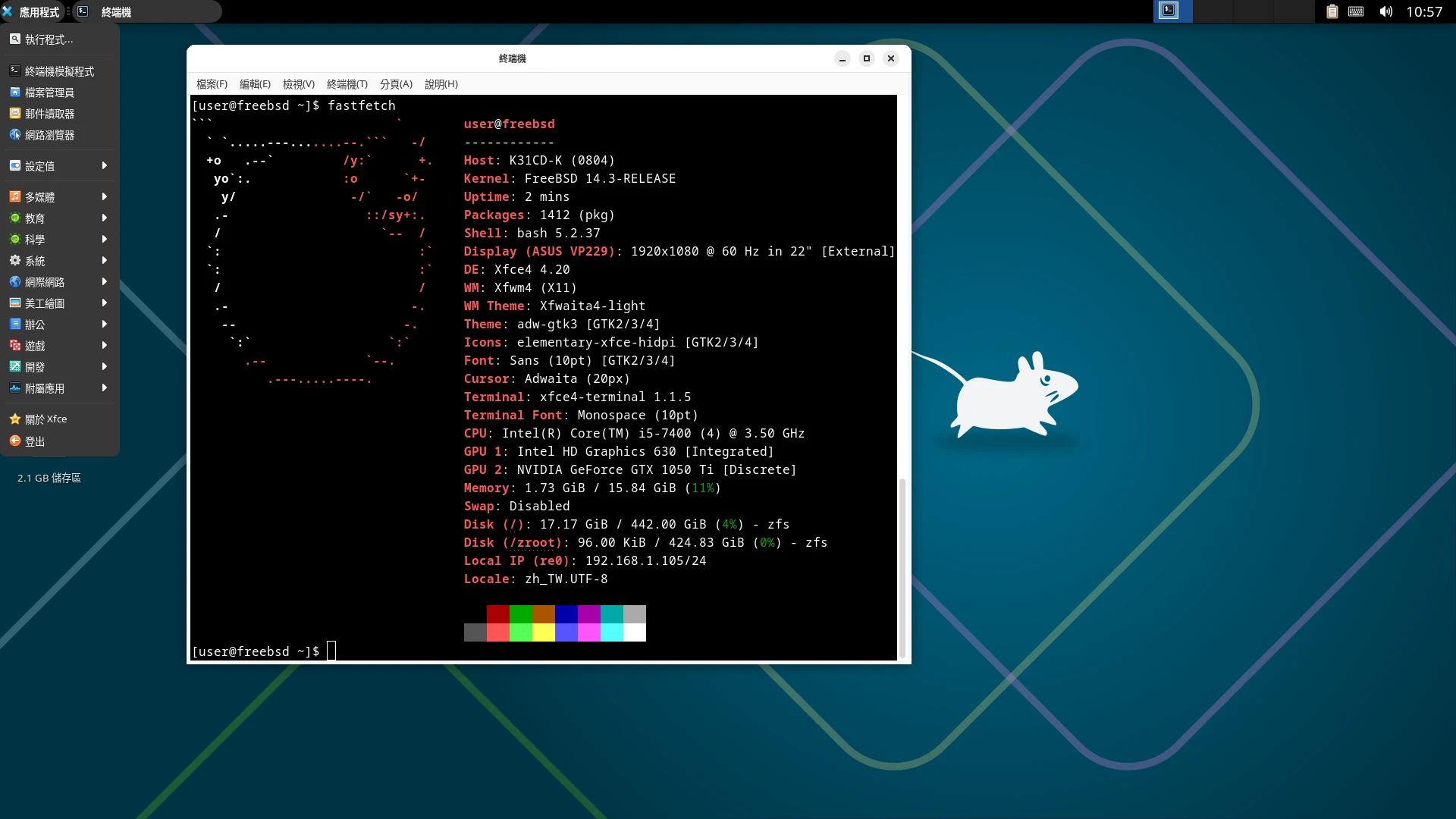

圖形介面部分,選用我比較順手的KDE Plasma桌面…本來是這樣想的,但測試過比Linux更不穩定,許多系統組件沒有移植過來。此外X11工作階段還有嚴重的畫面撕裂問題,怎樣調整X.org設定都解決不了,唯一的好處大概就是能提早享受到Wayland。不過為了穩定使用,還是用絕對穩定的XFCE。KDE Plasma的功能在FreeBSD是半殘的。

裝FreeBSD比裝Arch Linux還刺激,安裝的時候要一直看文件。

1. 測試環境#

- 系統版本:FreeBSD 14 Release

- CPU:Intel i5-7400

- GPU:Intel UHD 630

- GPU:Nvidia GTX1050Ti

2. 製作開機隨身碟#

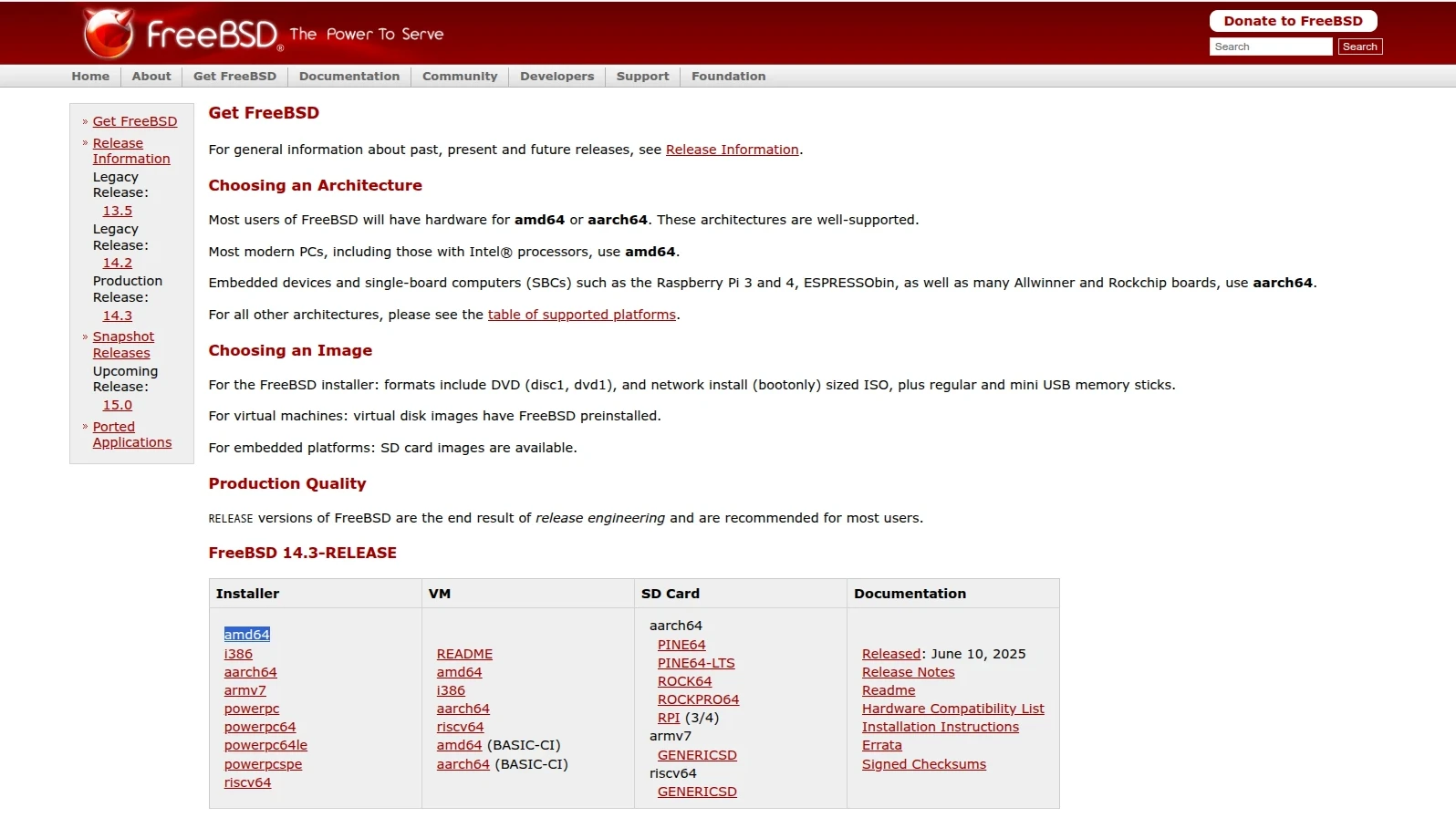

到FreeBSD官網下載ISO。FreeBSD有兩個更新頻道,Current是測試版本,Release是穩定版。所以選FreeBSD 14 Release,下載AMD64架構版本的Installer,選DVD版本的ISO。

下載後檢查檔案完整性防止檔案毀損。再使用Ventoy製作開機隨身碟。

3. 安裝基本系統#

開機之前確保有線網路能夠上網。

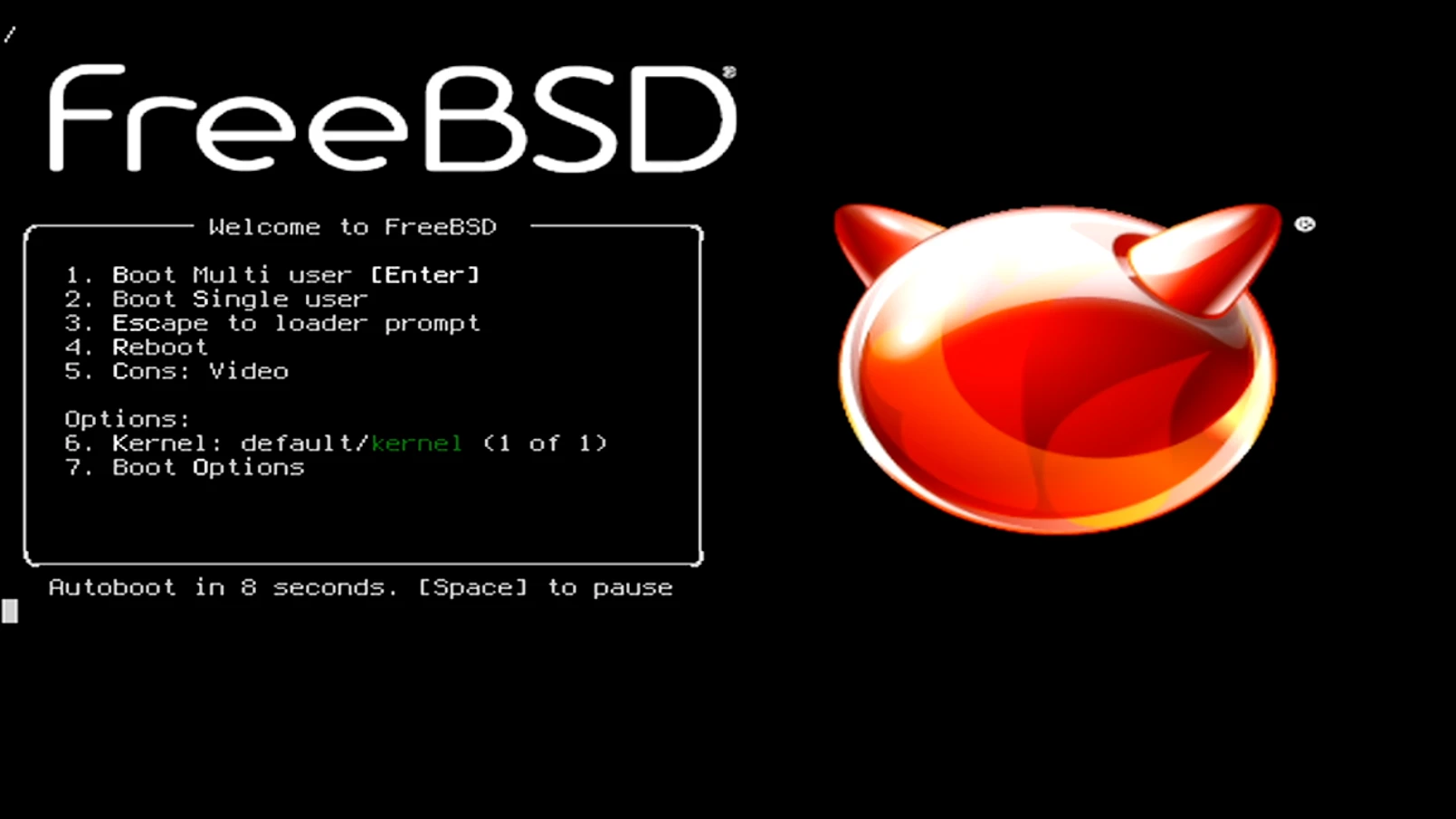

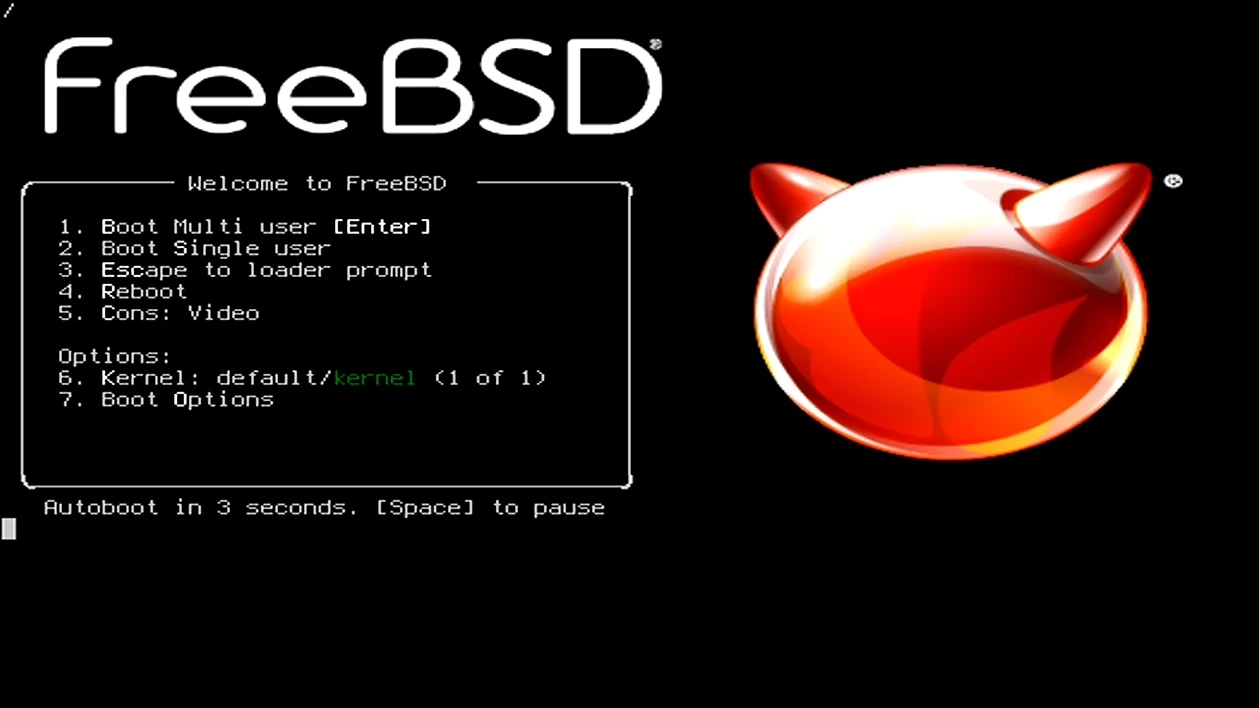

開機後選取Boot Installer,按Enter

選取Install開始安裝

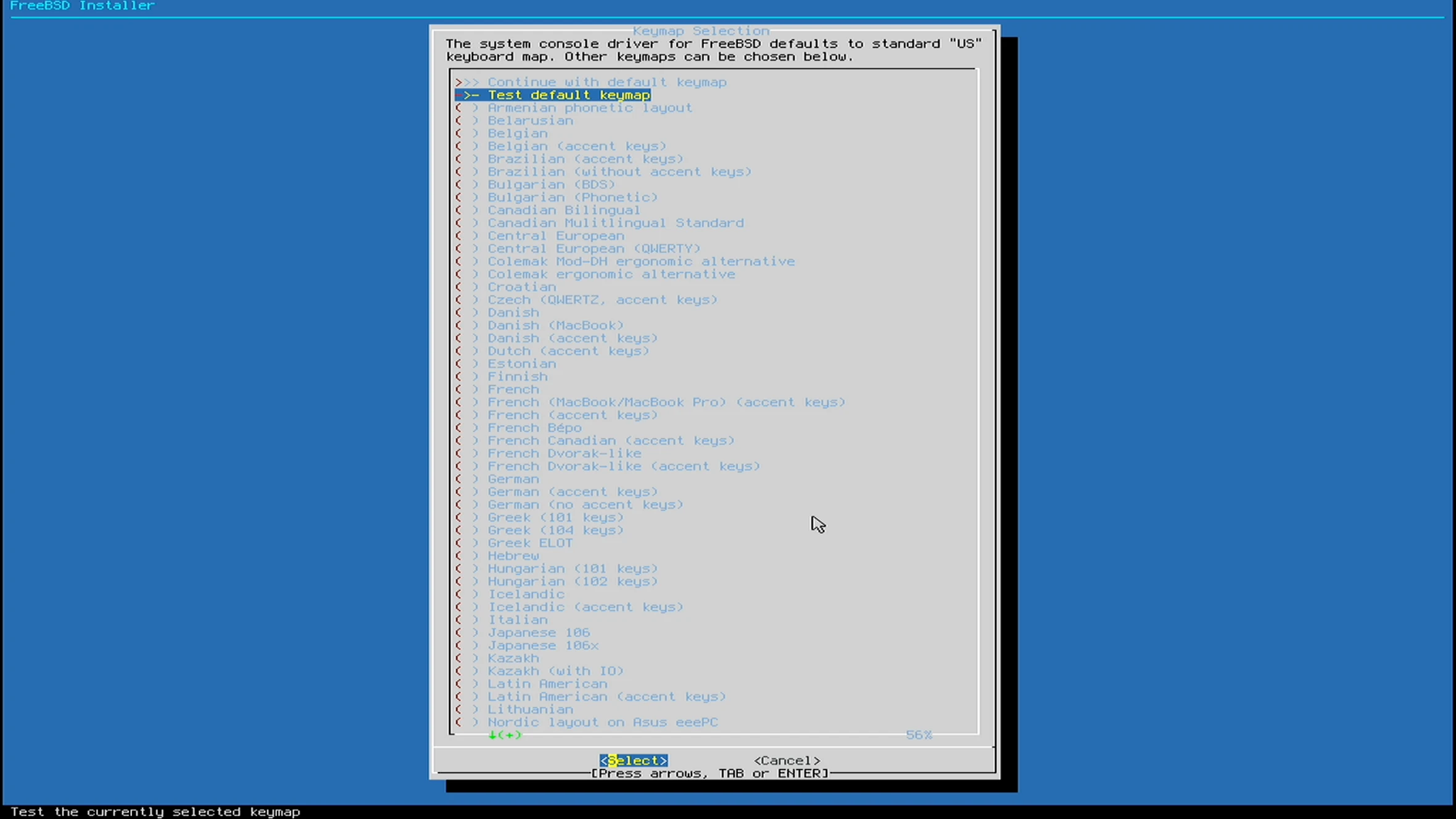

設定鍵盤佈局

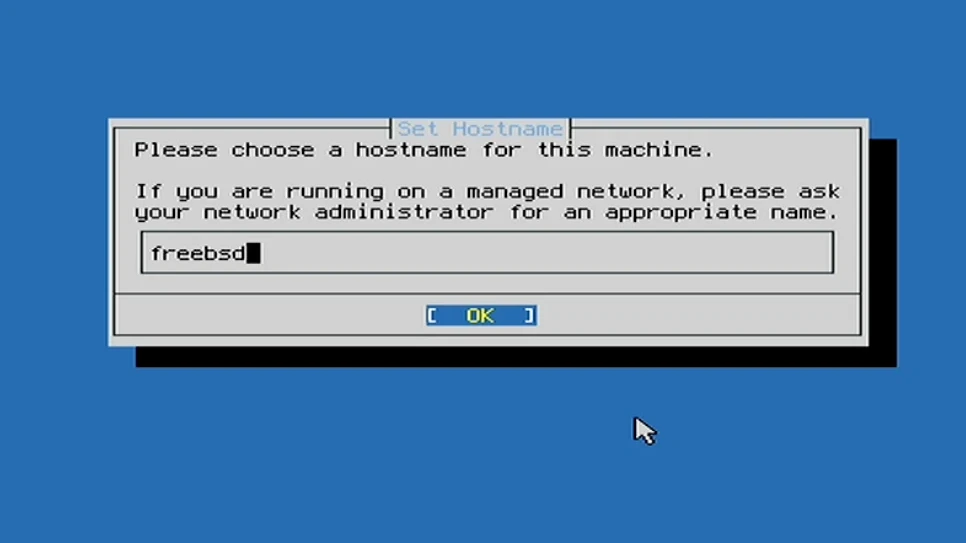

設定主機名稱

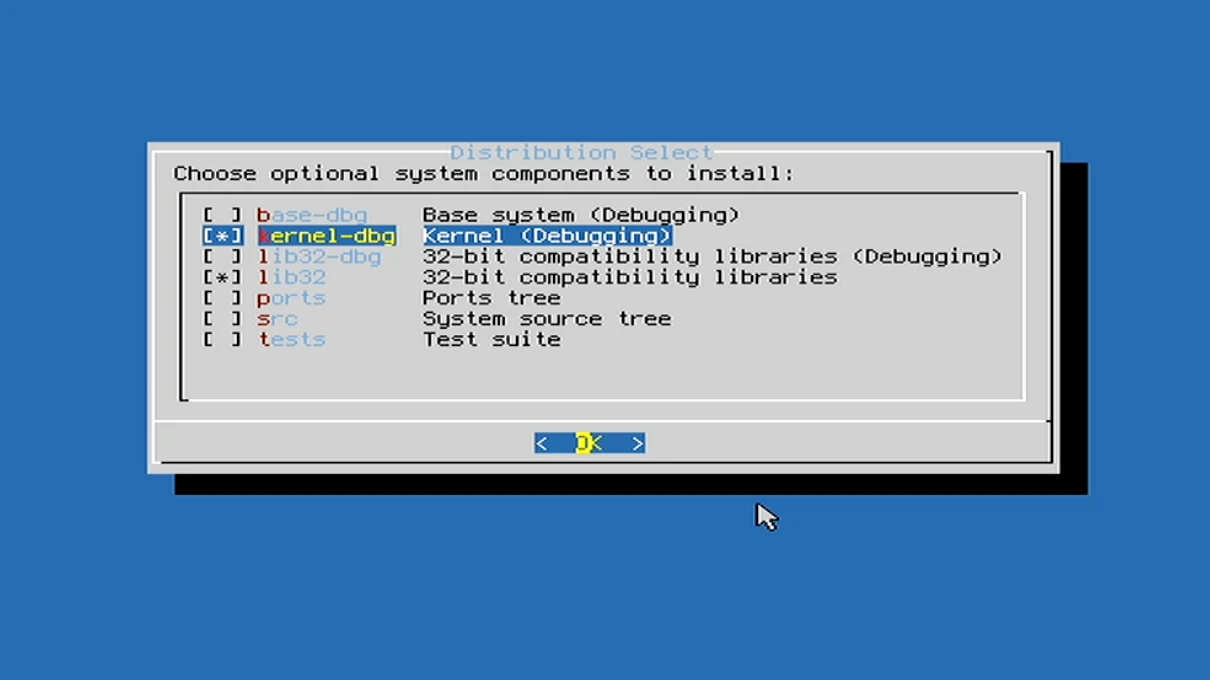

用空白鍵選取要安裝的系統組件,應包括kernel-dbug與ports

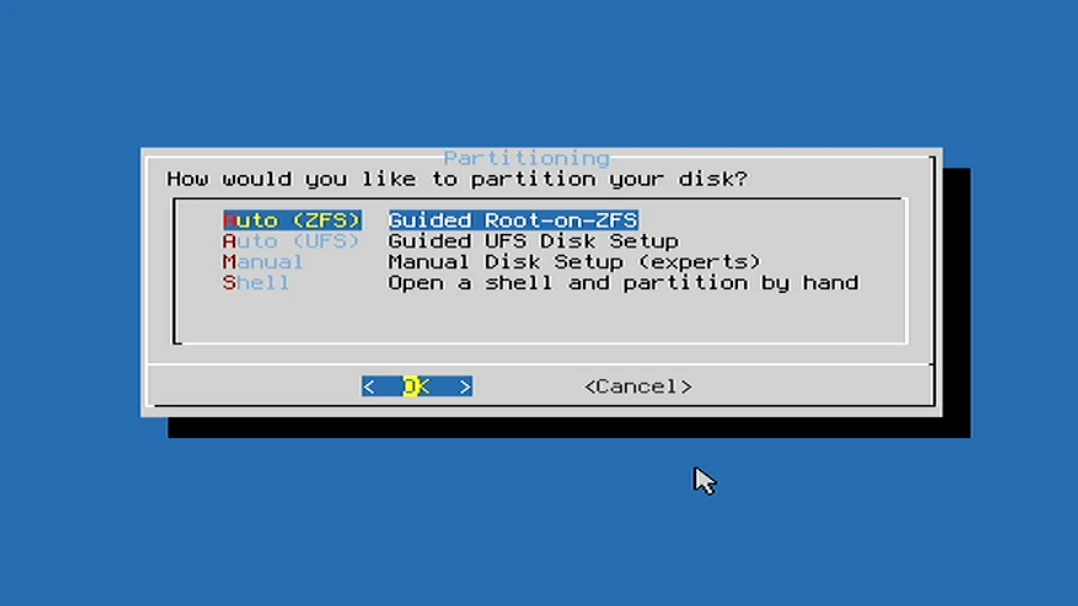

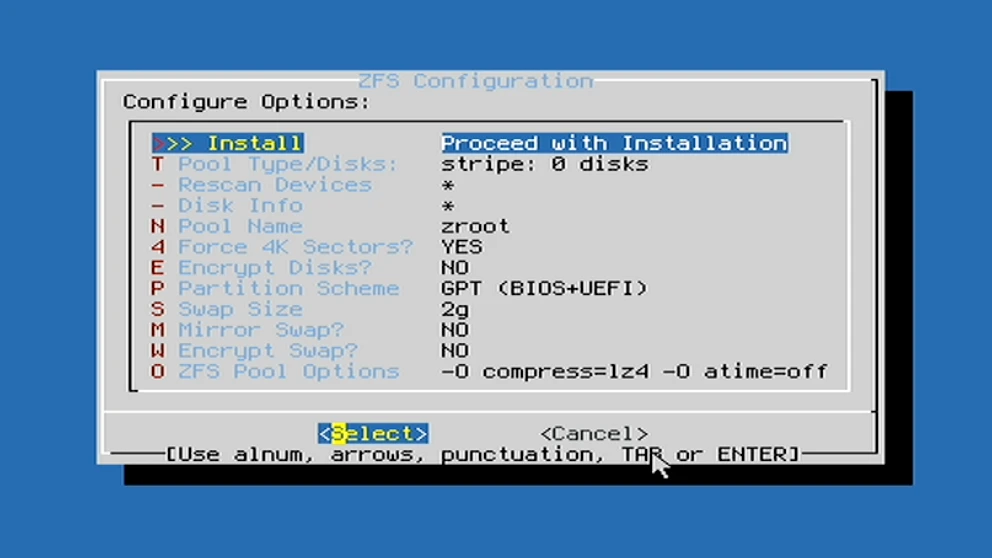

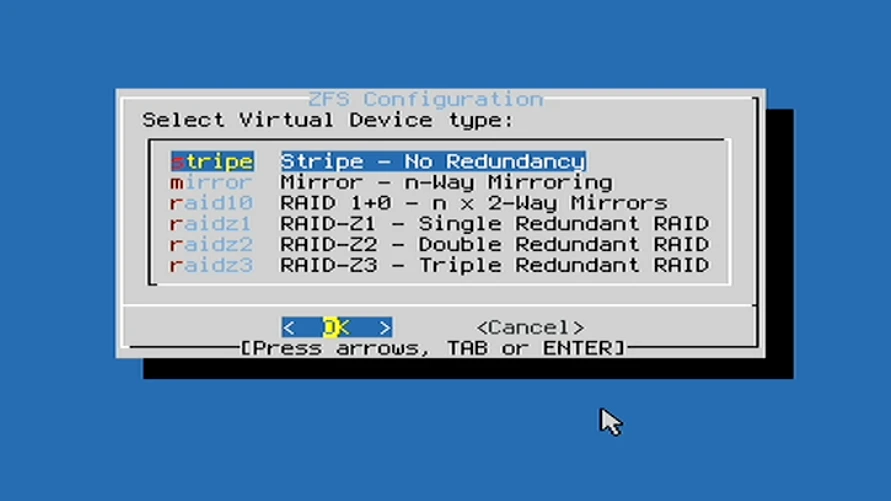

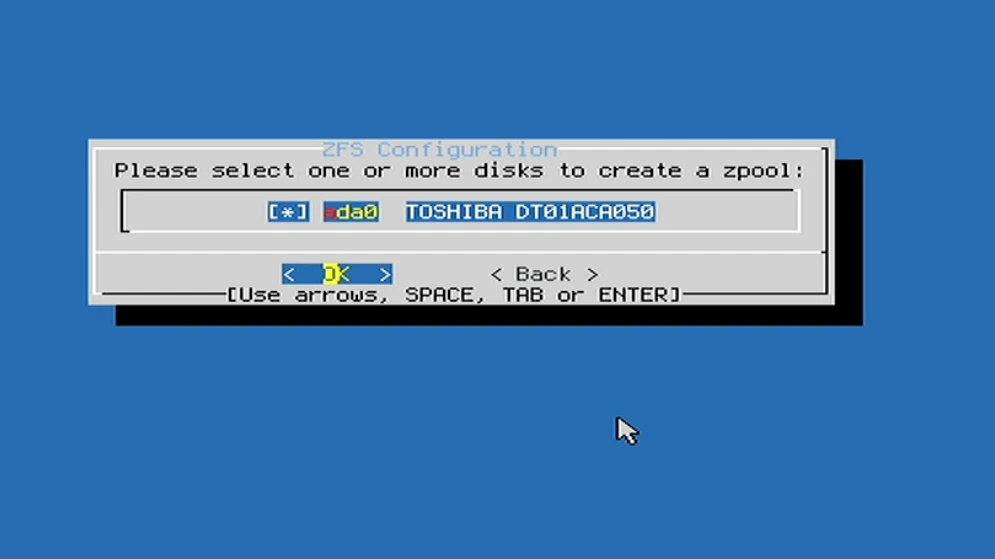

檔案系統使用預設的ZFS

依照指示建立ZFS

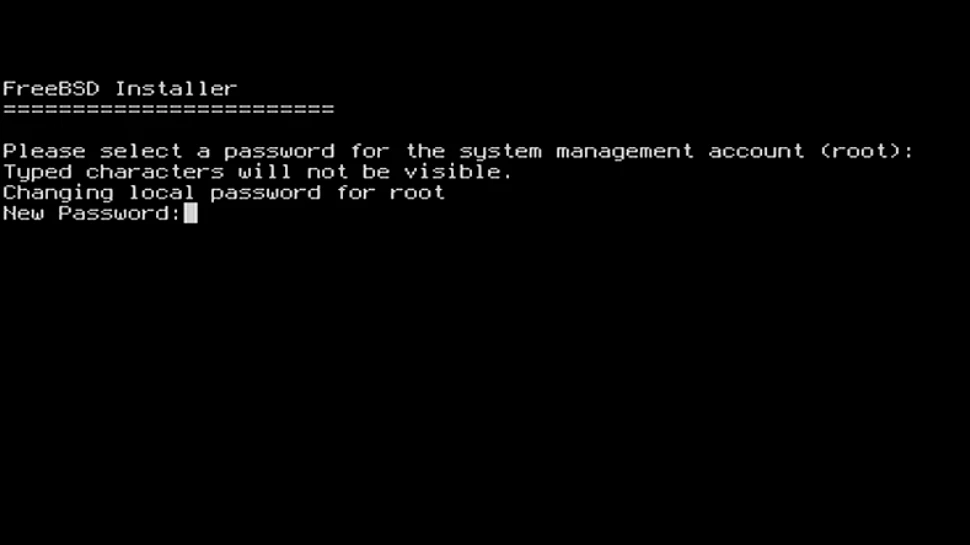

設定root帳號密碼

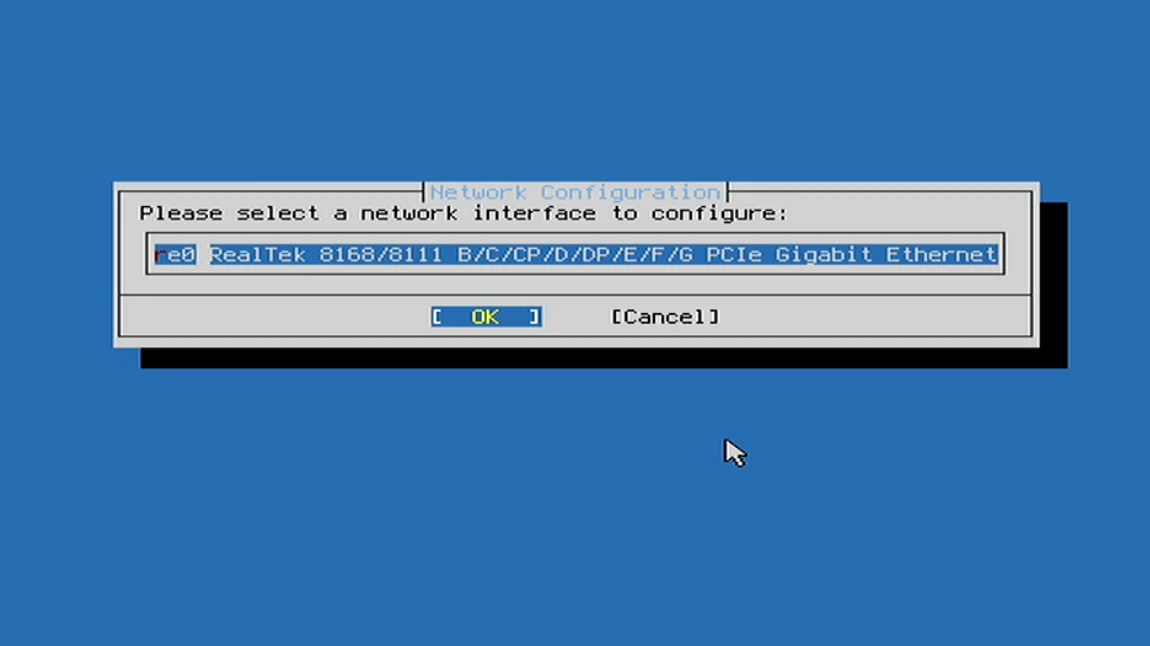

設定有線與無線網路介面,全部使用預設值

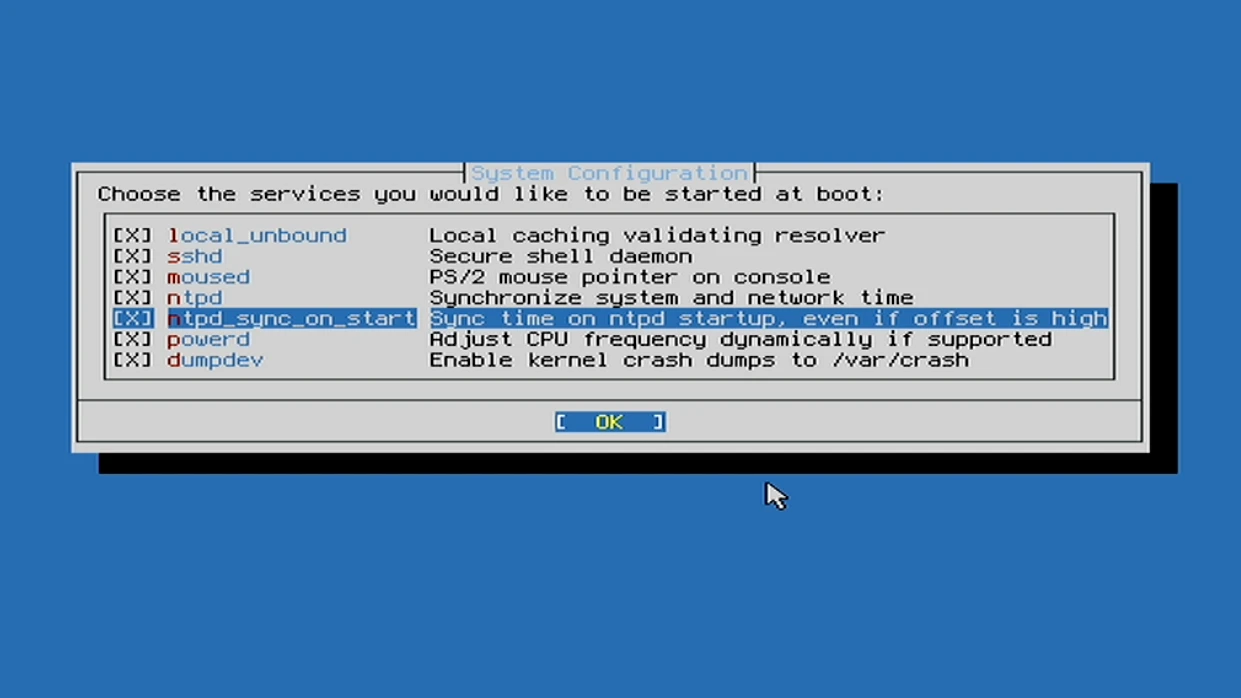

設定開機自動啟動服務

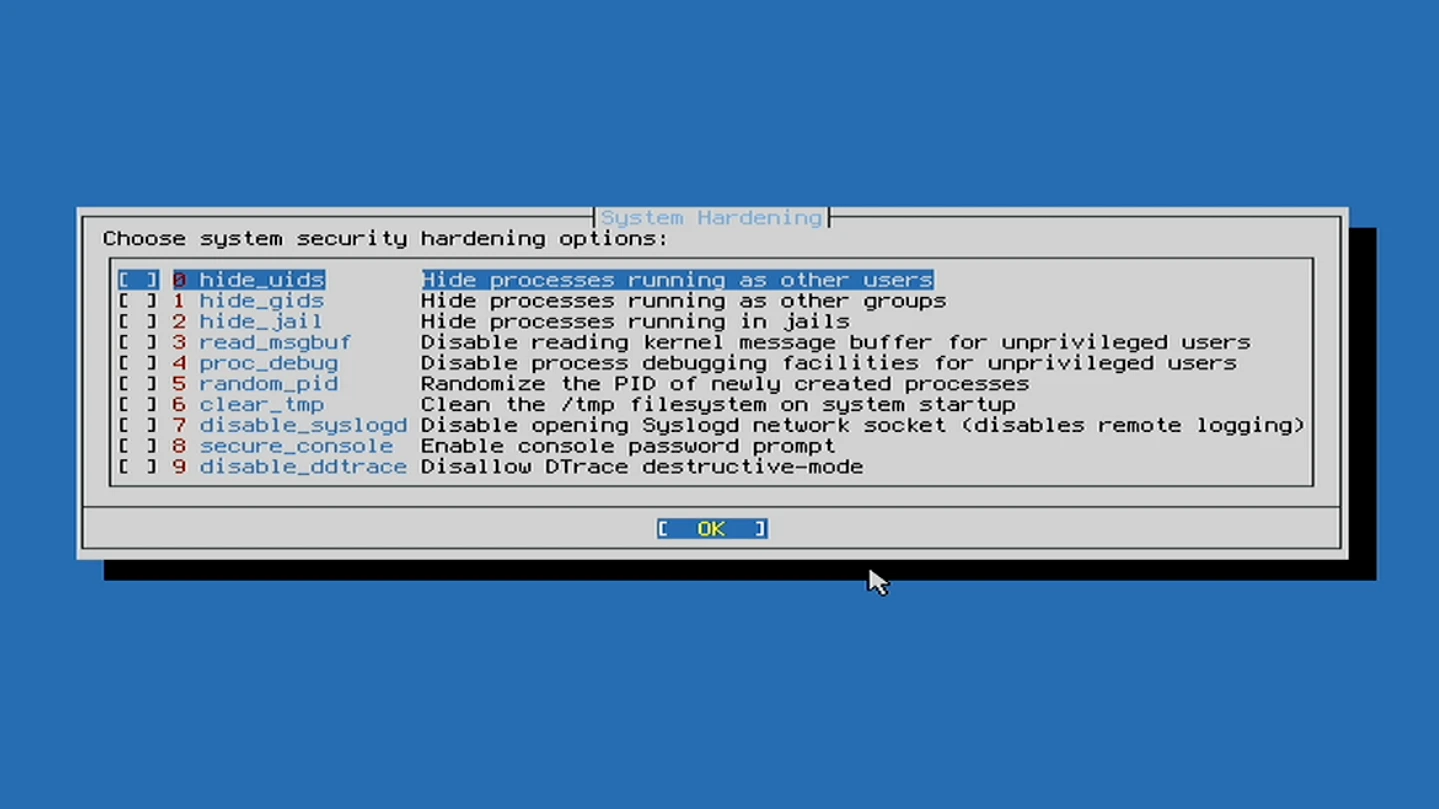

系統安全性措施應該不需要啟用

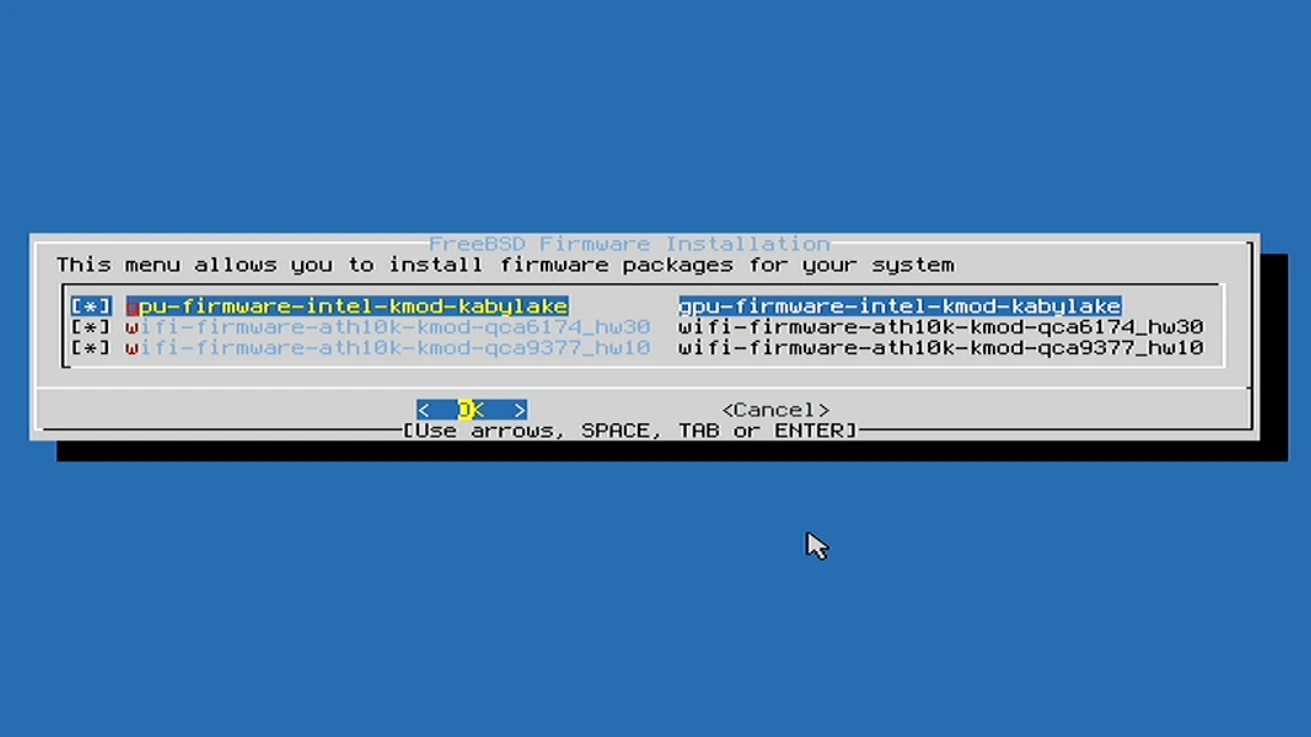

安裝系統需要的韌體

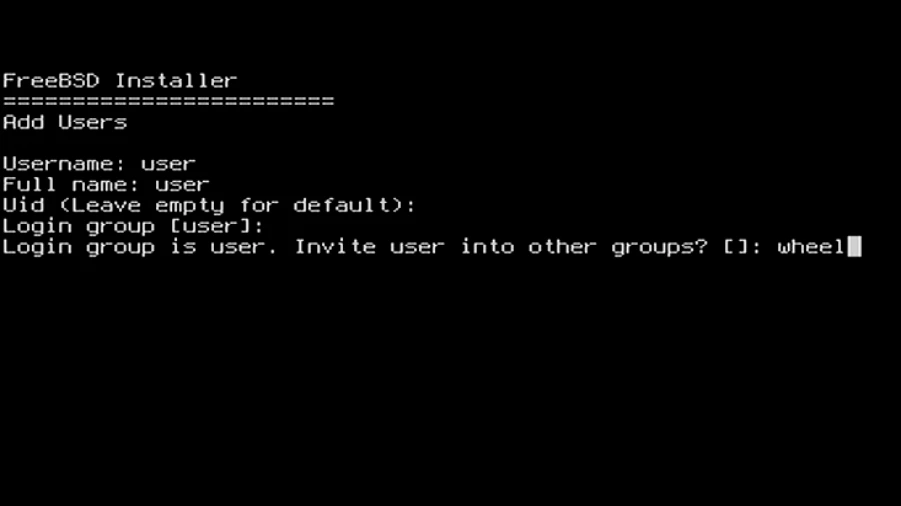

新增一般使用者user,加入群組wheel

設定時區為Asia/Taipei

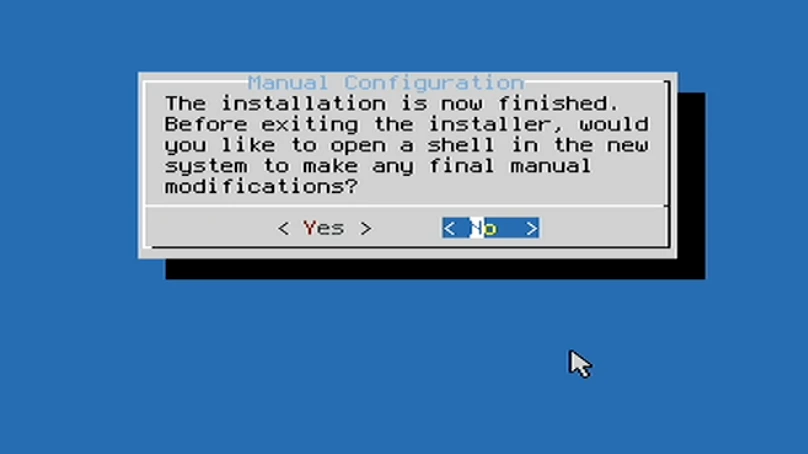

選No,然後Shutdown關機。拔出安裝隨身碟。

第一次開機後,沒有圖形介面。輸入root帳號和密碼,登入系統。

16 安裝sudo和vim

pkg install vim sudo- 執行

vim /etc/sudoers指令,將一般使用者加入到sudo

# 找到以下內容並新增

root ALL=(ALL:ALL) ALL

user ALL=(ALL:ALL) ALL- 切換到一般使用者

su user- 將shell改成較為常見的bash

sudo pkg install bash

sudo chsh -s /usr/local/bin/bash root

sudo chsh -s /usr/local/bin/bash user4. 安裝圖形驅動程式#

FreeBSD對不同顯示卡的雙螢幕支援似乎很差勁的樣子,也沒有成熟的PRIME能用。我是用Intel內顯當作主要顯示卡,所以我不能同時使用兩個GPU輸出螢幕,只能一次使用一個GPU。

安裝X.org#

FreeBSD還不能純Wayland使用。至少SDDM顯示管理器本身還是跑在X11下的。

安裝X.org:

sudo pkg install xorg將使用者加入video群組:

sudo pw groupmod video -m user安裝Intel顯示卡驅動#

這裡示範主顯示卡為Intel的情況。

- 使用DRM模組,不要安裝

xf86-video-intel的舊式驅動,會更容易造成畫面撕裂。

sudo pkg install drm-kmod libva-intel-driver

sudo sysrc kld_list+=i915kms需要手寫X.org設定檔。用

pciconf -lv | grep -B4 VGA指令查看Intel顯示卡的BusID編輯

/usr/local/etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf加入以下選項啟用DRM。反畫面撕裂的選項不一定要填。

Section "Device"

Identifier "Intel Graphics"

Driver "modesetting"

BusID "PCI:0:2:0"

# Option "AccelMethod" "uxa" 如果畫面撕裂取消註解這二行

# Option "TearFree" "true"

EndSection安裝Nvidia驅動#

這裡示範主顯示卡為Nvidia的情況。

- 安裝Nvidia驅動

sudo pkg install nvidia-drm-kmod- 啟用DRM

echo 'hw.nvidiadrm.modeset="1"' | sudo tee -a /boot/loader.conf- 設定開機載入Nvidia驅動,注意不可以跟Intel的DRM模組同時載入,會導致無法開機。

sudo sysrc kld_list+=nvidia-drm不知道為什麼,測試當下我用nvidia-drm開機會kernel panic,所以只好改用舊版的nvidia驅動開機。這個能在開機時跟Intel顯示卡的DRM模組同時載入,但無法輸出螢幕訊號。

sudo sysrc kld_list+=nvidia- 使用nvdia-xconfig指令產生X.org設定檔

sudo nvidia-xconfig另一種方式是手寫X.org設定檔。用

pciconf -lv | grep -B4 VGA指令查看Nvidia顯示卡的BusID編輯

/usr/local/etc/X11/xorg.conf.d/20-nvidia.conf編輯X.org設定檔,啟用Nvidia DRM驅動

Section "Device"

Identifier "Nvidia"

Driver "modesetting" # 使用DRM驅動,如果不要用就改回nvidia

BusID "PCI:1:0:0"

# Option "AccelMethod" "uxa" 如果畫面撕裂取消註解這二行

# Option "TearFree" "true"

EndSection- 重開機後用

nvidia-smi指令確認驅動狀態。

5. 安裝桌面環境#

FreeBSD允許同時安裝多個桌面環境,可以在開機後的顯示管理器的介面切換。

安裝XFCE桌面#

GTK為主的桌面環境。

雖然XFCE 4.20已經支援Wayland,但是我測試無法啟動。

- 安裝XFCE套件

pkg install xfce xfce4-goodies xfce4-pulseaudio-plugin- 安裝顯示管理器Lightdm

pkg install lightdm lightdm-gtk-greeter lightdm-gtk-greeter-settings

sudo sysrc dbus_enable="YES"

sudo sysrc lightdm_enable="YES"安裝KDE Plasma桌面#

QT為主的桌面環境。

- 現在最新版本是KDE Plasma 6了,安裝以下套件並設定SDDM語言

sudo pkg install kde

sudo pkg install packagekit plasma6-sddm-kcm sddm

sudo sysrc dbus_enable="YES"

sudo sysrc hald_enable="YES"

sudo sysrc sddm_enable="YES"

sudo sysrc sddm_lang="zh_TW.UTF-8"- 依照KDE套件維護者建議,調整以下數值提升網路性能

echo "net.local.stream.recvspace=65536" | sudo tee -a /boot/loader.conf

echo "net.local.stream.sendspace=65536" | sudo tee -a /boot/loader.conf- KDE Plasma預設工作階段是X11,如果遇到無法解決的螢幕撕裂問題,可以考慮切換到Wayland工作階段:

sudo pkg install wayland seatd

sudo sysrc seatd_enable="YES"重開機後在SDDM選單切換為Wayland,KDE Plasma 6不用做什麼設定就能登入。

不過我測試當下有個嚴重bug,就是按下Ctrl+C使用者就會被登出。這樣看來X11還是穩定些。

6. 中文化與Fcitx5輸入法#

- 安裝Noto字體。這會把全部語言的字體拉進來,如果只要正體中文那就

noto-sans-tc。

sudo pkg install noto- 編輯

~/.profile,設定系統語言為正體中文

export LANG=zh_TW.UTF-8

export MM_CHARSET=zh_TW.UTF-8- 安裝Fcitx5輸入法與新酷音

sudo pkg install fcitx5 fcitx5-configtool-qt6 \

fcitx5-gtk-common fcitx5-gtk3 fcitx5-gtk4 \

fcitx5-qt-common zh-fcitx5-chewing zh-fcitx5-chinese-addons- X11桌面,編輯

~/.xprofile加入環境變數,指定使用Fcitx5輸入法。如果使用Wayland則統一加在~/.profile。

GTK_IM_MODULE=fcitx

QT_IM_MODULE=fcitx

XMODIFIERS=@im=fcitx

SDL_IM_MODULE=fcitx

GLFW_IM_MODULE=ibus7. 啟用PF防火牆#

來自OpenBSD的防火牆方案。

- 設定開機啟動PF防火牆

sudo sysrc pf_enable=yes

sudo sysrc pflog_enable=yes用

ifocnfig指令列出所有網路介面編輯

/etc/pf.conf/設定防火牆規則規則如下,拒絕所有連入連線,但開放SSH

ext_if = "re0" # 輸入有線網路的介面

set block-policy drop

set skip on lo

pass out on $ext_if proto { tcp, udp, icmp } from any to any keep state

pass in on $ext_if proto tcp from any to any port 22 keep state- 套用規則

sudo pfctl -F all -f /etc/pf.conf8. 一些常用工具#

- 設定Avahi與nssswitch,啟用mDNS

sudo pkg install avahi-app nss_mdns

sudo sysrc avahi_daemon_enable="YES"

grep -q '^hosts:.*\<mdns\>' /etc/nsswitch.conf || sudo sed -i "" 's/^hosts: .*/& mdns/' /etc/nsswitch.conf- 設定FUSE允許使用者掛載其他硬碟

echo 'fusefs_load="YES"' | sudo tee -a /boot/loader.conf

echo 'vfs.usermount=1' | sudo tee -a /etc/sysctl.conf9. 設定Linuxulator相容層#

類似Wine的東西,允許在FreeBSD系統執行Linux的二進位檔。

非必要步驟,但有些軟體沒有原生FreeBSD套件,拿Linux的過來用比較方便,這個時候Linuxulator會很有用。

參考:FreeBSD跑Linux程式的方法:Linuxulator + Jail

10. 系統管理指令#

pkg install安裝套件

/etc/rc.conf控制開機載入的核心模組與服務

sysrc指令啟用開機服務,會自動編輯/etc/rc.conf檔案的內容,也可以用vim手動編輯。

kld_list+=指令新增開機載入模組,會自動編輯/etc/rc.conf

/boot/loader.conf與/etc/sys.ctl檔案控制開機載入的核心模組與服務,可以設定參數

service <服務名稱> start控制服務啟動。使用service <服務名稱> enable設定開機啟動服務,會自動編輯/etc/rc.conf檔案。

如果系統弄壞無法開機,就用LiveUSB或開機時按2,進入single user mode,登入root帳號,執行mount -u /再救援系統。

11. FreeBSD相較於Linux的評價#

FreeBSD的軟體選擇是以開源軟體為主(我不講自由軟體,因為FreeBSD主要都是收BSD授權而非GPL授權)。部分軟體是從Linux移植過來的。

FreeBSD的桌面環境遵守FreeDesktop標準真是太好了,Linux桌面很多觀念都能借過來用,例如用fontconfig調整中文字型偏好,只是有些系統路徑不一樣。

FreeBSD的文件非常consistent,幾年前的依然適用。

但,FreeBSD套件缺的可多了,一堆套件安裝後顯示套件維護者失蹤了。

太多程式的圖形版沒有移植。例如KDE協助掛載檔案系統的kio實作不完全,就連MTP都要用指令掛,只好用命令行或TUI。

瀏覽器缺乏DRM是個問題,Firefox和Chromium都沒有,更沒有Google Chrome原生套件。致使單純以瀏覽器為主的作業環境也會遇到許多問題,得手動安裝DRM套件解決。

Linux在多年的社群努力成果下,其實很多東西都自動化,開箱即用了。Systemd這類標準化措施功不可沒。在2025年用FreeBSD當桌面系統,好比在2000年代出頭使用Linux。根本就是瘋狂宇宙,只差沒有編譯XFree86。許多在Linux簡單就設定好的東西,FreeBSD得多做一些步驟。現在我才知道,Linux早就克服的X.org多螢幕自動偵測設定,到了FreeBSD還得要手動配置!

Linux有的,FreeBSD很多都沒有移植過來,在作為桌面系統的角色上,FreeBSD落後Linux好幾年。硬體支援度差勁也就算了,軟體東西也缺很多。

總而言之,當作桌面系統來說非常challenging。