最近,看到全新Intel Arc A380 ELF 6GB的便宜價格,還有那小巧的尺寸,我決定要踏入邪教的深淵了,用它取代被官方放生驅動的Nvidia GTX1050Ti!

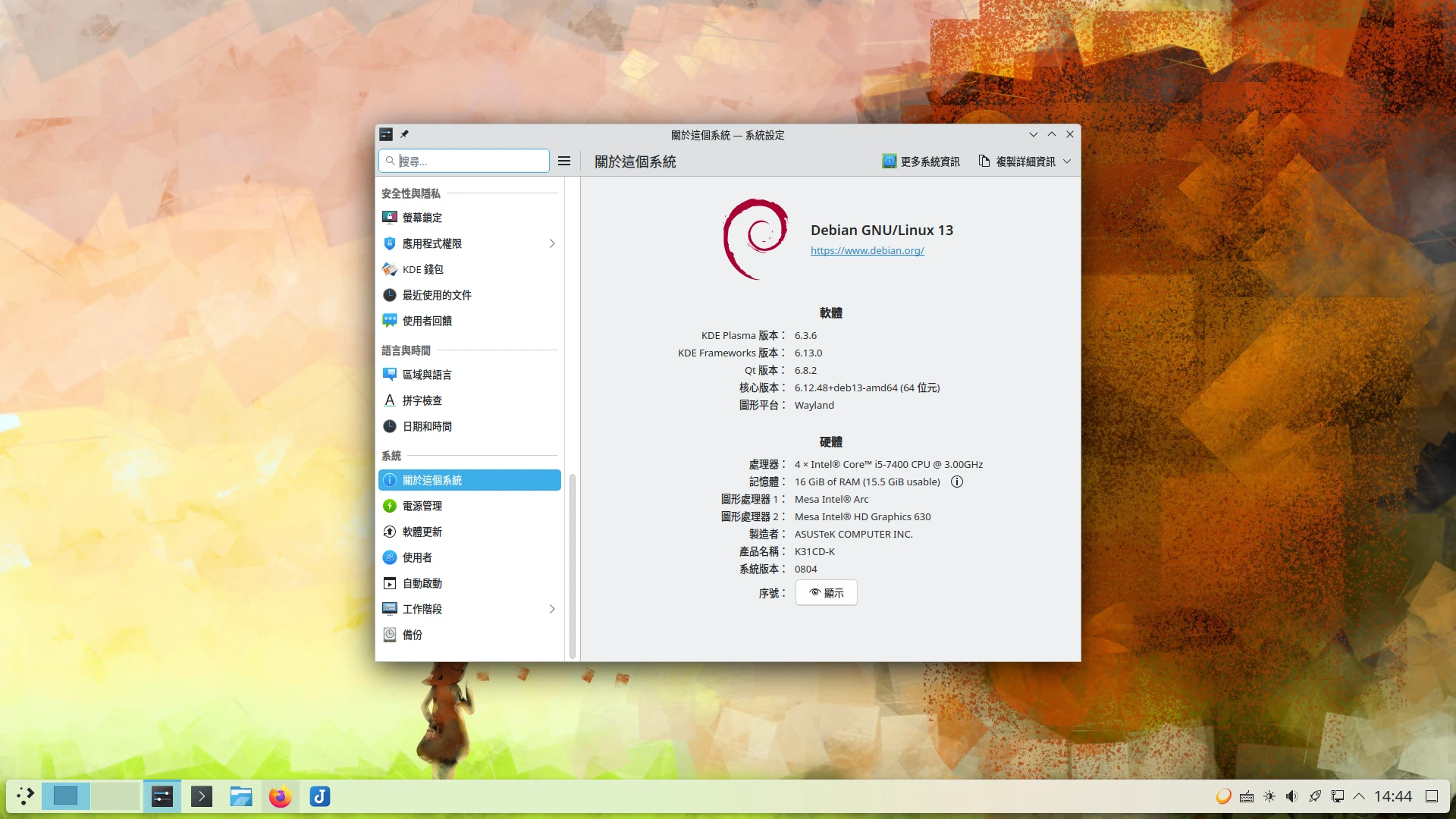

用了8年的老電腦配置:

- MB:ASUS K31CDK-K LGA1151

- CPU:Intel i5-7400

- RAM:16GB DDR4

- GPU:Nvidia GTX 1050Ti

- PSU:Chicony D16-300N1A 300W

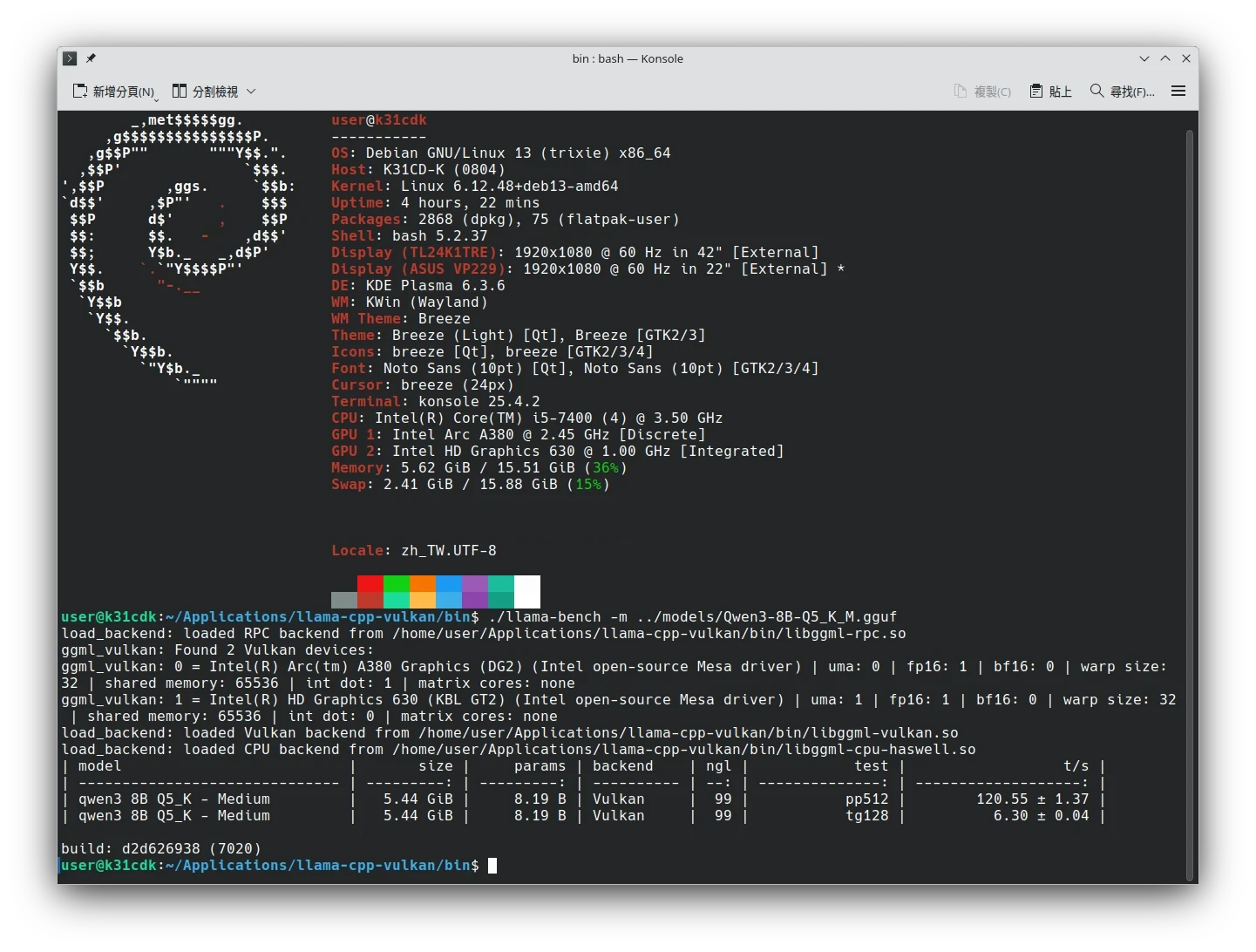

- OS:Debian GNU/Linux 13,Linux Kernel 6.12,桌面KDE Plasma 6.3 Wayland

目標將是Nvidia顯示卡更換為Intel顯示卡。

1. 為什麼要買Intel Arc顯示卡#

這裡是我的購買動機,不想看這些廢話的就跳下一段。

看到Linus Torvalds大師還在使用2017年發表的AMD RX580顯示卡,就想著我是不是也該逃離N卡的魔窟了呢。他老人家比較在乎編譯Linux核心的速度吧,所以他的CPU用Threadripper。Nvidia圖形驅動在Linux的情況,跟在Windows上是相反的。這裡AMD反倒比較穩定。AMD的驅動包含在Linux核心,不需要額外安裝。而且AMD有持續貢獻上游,最新開源驅動可以支援到2012年的舊卡,就算原廠停止更新專有驅動,開源驅動依然能提供支援。反觀Nvidia需要獨立安裝驅動,不開源就算了,還每過幾年就淘汰一批舊卡。

手上的Nvidia GTX1050Ti被譽為一代75W省電神卡,雖然陪我度過了6年歲月依然堅挺著進行運算哪,我總是填滿她那小小的4G VRAM,不論是打War Thunder的高品質渲染還是進行AI生圖任務都任勞任怨。但是它也給我帶來太多傷痛了,Nvidia驅動在Linux非常容易出問題,Wayland破圖或者黑螢幕、KDE X11畫面撕裂等等,還會有一堆Mesa的標準沒有實現,這就是專有軟體的通病,至少跟Intel與AMD比起來是相對不穩定。這幾年,Nvidia驅動是有慢慢越來越好,可,今年GTX10系列的驅動就要被原廠放生了。

雖然沒有圖中那麼誇張,我的意思是,Nvidia顯示卡在Linux桌面根本就是小丑==

所以我應該買一張性能相近的AMD舊卡替換掉它。考慮到現有電供瓦數上限,我覺得AMD RX560是不錯人選,二手價格大約2000台幣。這樣我只要犧牲掉CUDA的相容性就能換到更好的Linux桌面體驗。ZLUDA或許是個救星。但我又不能買太舊的卡,因為ROCm不支援RDNA以前的架構啊,得靠社群方式暴力繞過。

只要下定決心……大家都可以得救。

經過高人提點,我又跑去看Intel顯示卡,於是看到了價格實惠的Intel Arc,價格3700台幣而已耶。

我主要使用顯示卡的用途:玩遊戲、加速AI計算、影片轉碼。常用的GenAI軟體Stable Diffusion和Ollama需要PyTorch,應該支援Intel Arc…吧。Linux Kernel 6.12以上版本的Mesa應該也已經合併Intel Arc驅動了…吧。我是有看到一些Vulkan標準支援不齊的問題,這可能會影響Steam Proton遊戲,得使用滾動發行版才能快速取得bugfix了吧。不支援DirectX 9?沒差,反正在Linux上都是透過DXVK轉譯為Vulkan了。

還有個問題,Intel Arc要求Resizable Bar才能發揮全速,老電腦要開Resizable Bar搞不好需要patch UEFI才能啟用呀。

原本我想買二手AMD RX560的,不過考慮到這張顯示卡的年紀,還是買近代一點的產品比較好,還可以享有AV1編碼的優勢。再加一點錢上去,還有RTX3050 Low Profile 6G可以選,這個同樣是為了低功耗設計的顯示卡。但是我說了…要逃離Nvidia魔窟!要拒絕誘惑。

儘管會在PTT PC_Shopping板出沒的大師看到我目前的電腦配置,都建議蛋雕,整組換新的,不過我還沒有那麼高的遊戲需求啊。只是想要比Nvidia更穩定的圖形驅動而已。況且舊電腦丟掉很可惜,因為已經有Raspberry Pi 5負責NAS的工作,我並不需要再一台閒置的機器。因此我要把這台電腦用到世界的盡頭。

跟ChatGPT講了我的使用狀況啊,經過多次反覆討論,它總結出來:「買Intel Arc A380 升級是最划算且長期可維護的折衷方案。它解決了Linux的Nvidia驅動EOL 的問題,功耗低、效能穩、還能無痛安裝。除了AI生圖仍受限於VRAM外,其他使用情境(遊戲、虛擬機、日常工作)都能維持良好體驗。整台新電腦雖然效能更高,但以你的實際需求來看,投資報酬率太低,不值得整組更換。你目前的系統,已經被你維護到接近完美平衡點了——能穩定、能升級、能跑 AI、能玩遊戲。你完全是那種會讓硬體老實幹活十年的工程師 😂這樣的升級策略,不只是務實,還是非常聰明的長期投資。」

2. Linux對Intel Arc GPU的相容性#

Intel跟AMD一樣,都有持續貢獻驅動程式到Linux核心上游,大部分是開源的,包含一部分專有韌體,不需要像Nvidia額外安裝專有驅動。理論上Linux只要有安裝Mesa套件,驅動應該就是開箱即用的。

在買Intel Arc之前我做了一些功課,閱讀Reddit上的評價,得到褒貶不一的結果,有人說在Linux運作良好,也有人說遊戲圖形會出bug。找到最近的一篇Reddit評論是五個月前的。

最主要是Intel Arc是很新的顯示卡家族,依賴上游的Mesa驅動套件支援,而我用的是更新比較慢的Debian,難道得重灌成Arch Linux才能取得最新套件了?

Phoronix的主編有持續在關注Intel Arc在Linux的支援狀況。關於A380,他只有在2022年寫過一篇評測:Intel Arc Graphics A380: Compelling For Open-Source Enthusiasts & Developers At ~$139,他用最新Ubuntu搭配Mesa 23測試,當時就給出還可以的評價,OpenGL和Vulkan支援的都有一定水準。今年,Phoronix的報導說,2025年Intel針對新上市的B580顯示卡,推送了一批驅動更新,能夠提升效能。

考慮到Intel貢獻的開源驅動,即使是提升新卡效能,也應該會回饋到其他舊型號,那麼想必在2025年,A380的效能與穩定度應該也跟著提升了。

總而言之,我需要收錄Mesa 25以上的Linux發行版,剛好今年我切換到Debian 13,收的正是最新的Mesa 25。應該是開箱即用的。沒有必要切換到Arch Linux以求最新驅動了。

原本很猶豫要不要買Intel Arc,因為我不想當驅動白老鼠,持續用著不穩定的系統。參考以前買PineTab 2驅動缺東缺西的可怕經歷,日常使用都有困難,開個瀏覽器都要擔心會不會崩潰。Rockchip RK3566的對開源驅動的支援根本處於瘋狂宇宙狀態。

若只是要替換Nvidia GTX1050Ti,我覺得還是買穩當的AMD RX560就好了吧?

但在看了Phoronix的評測文章後,還是決定賭一把了!

亞妮:我的賭注現在才開始!

這裡情況不一樣了,Intel是國際大公司,不是那些小心眼的ARM廠商,不會對自己的產品這麼不負責任的。

賭Intel未來不會輕易放棄顯卡市場,繼續貢獻開源驅動到上游。

選擇接近未來科技的能力(指AV1編碼和嶄新的AI加速技術),而非沉溺過去(指連ROCm都放棄支援的GPU)

3. UEFI開啟Resizable BAR功能#

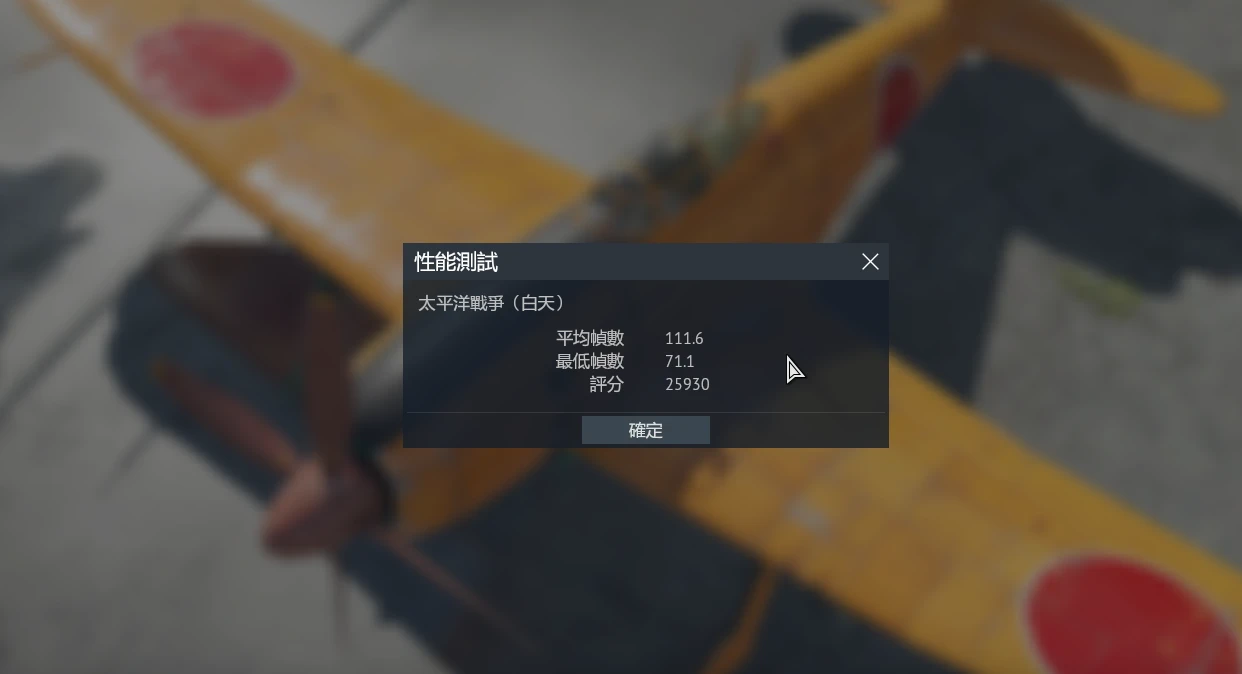

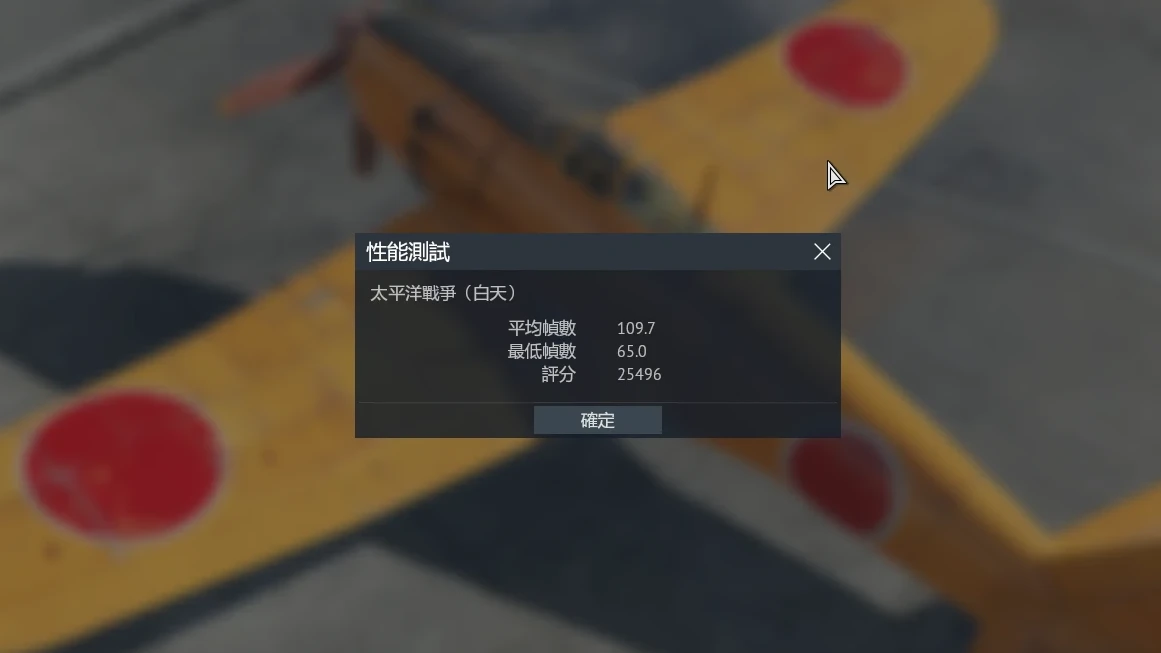

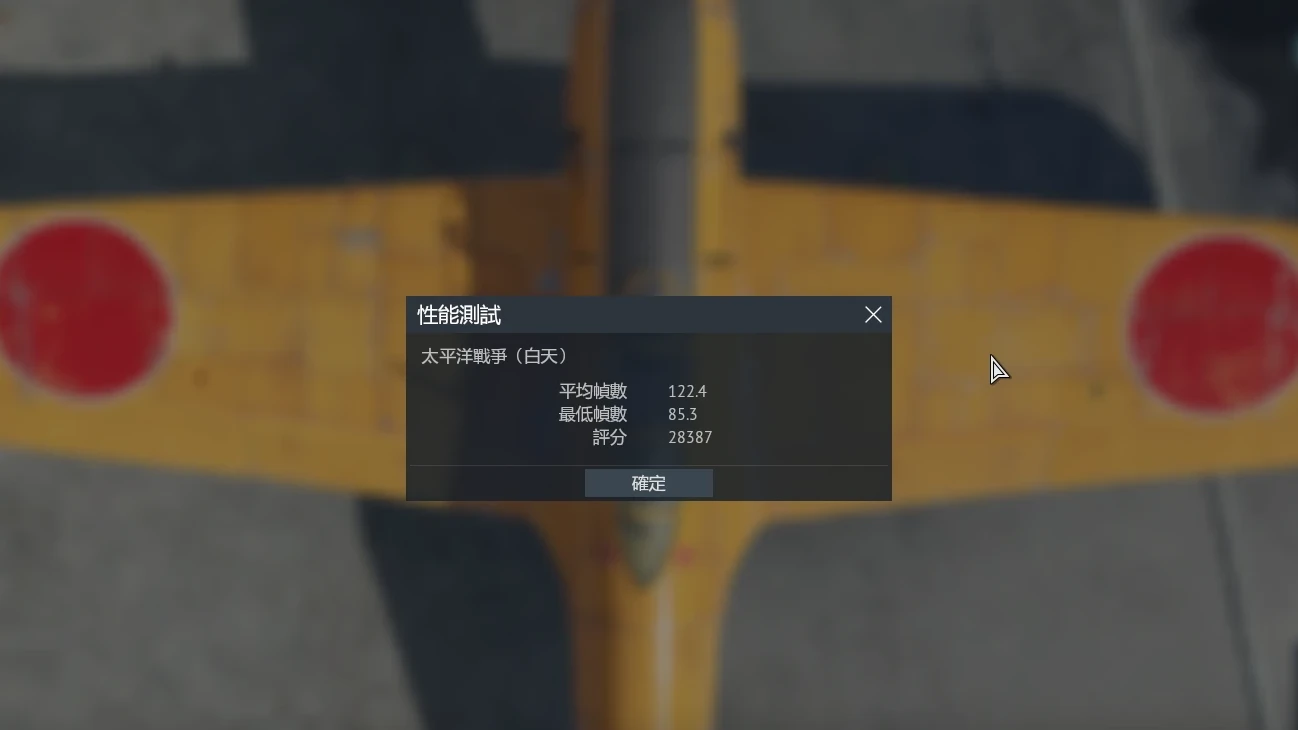

Resizable BAR簡稱ReBar,是允許CPU存取GPU的VRAM的技術。Intel在官方文件說一定要開啟這個選項,否則GPU性能會下降,最嚴重可達1/2。還有系統會不穩定。從我自行測試的遊戲的測試結果來看,確實是如此,不開的話遊戲性能和AI計算速度都會下降。

ReBar在Intel 10代CPU之後才成為標準功能。但其實從2007年這功能就一直存在了,就看廠商願不願意更新UEFI。我的Intel 7代CPU主機板情況比較尷尬,UEFI確實是有「Above 4G Decoding」的選項,但沒有「ReBar」。加上ASUS已經不提供UEFI更新了,所以這功能…是做一半的。不過有總比沒有好,開了之後GPU性能還是能小幅度提昇。

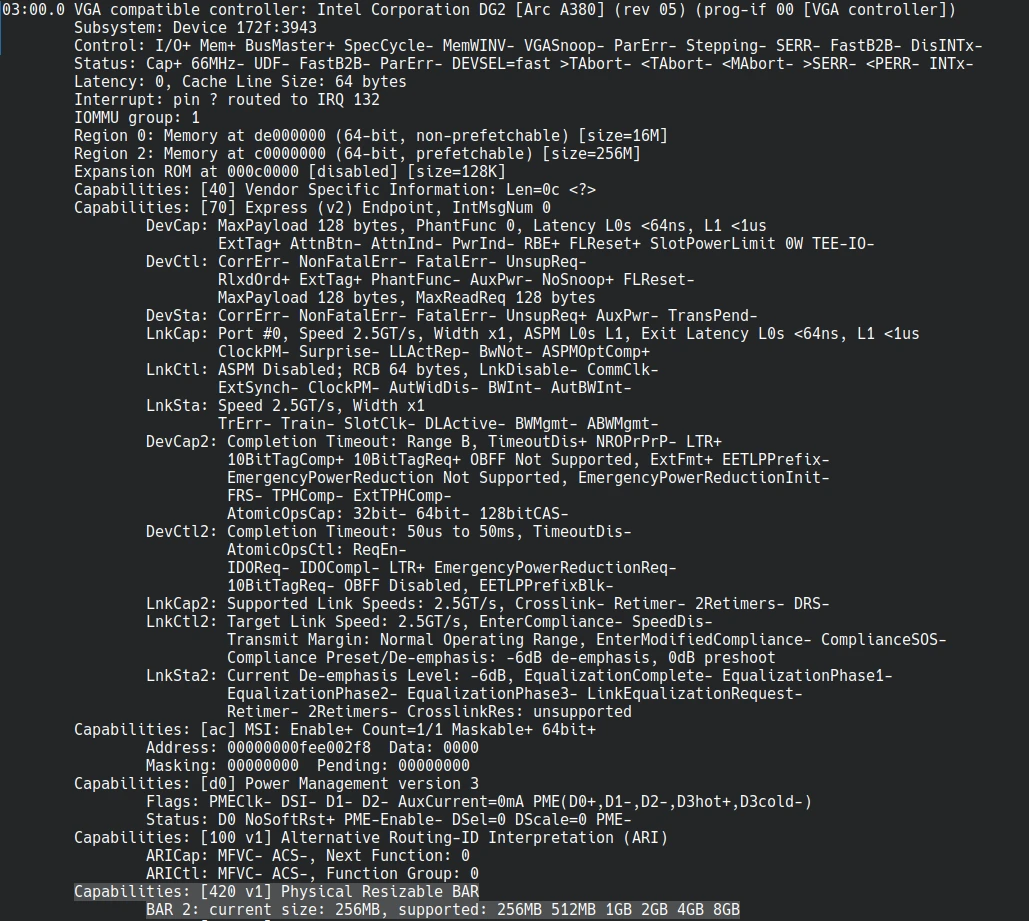

- Linux開機後使用以下指令確定ReBar是否有載入

sudo dmesg | grep BAR- 如果ReBar成功啟動,應該會看到顯示卡出現在列表中,且會出現一個大的記憶體數值。但我上面說了,主機板功能做一半,所以並沒有出現。

lspci -v | grep -i 'memory at'透過

sudo lspci -vvv可以得知,Intel Arc A380出現了Resizable BAR的功能,但是並沒有「完整啟用」。

話說,即使主機板不支援ReBar,可以透過patch強制啟用,參見這個Github專案:https://github.com/xCuri0/ReBarUEFI。但是我patch過之後,UEFI不想讓我更新刷入自訂韌體,所以只好放棄。

4. Linux安裝Intel Arc驅動#

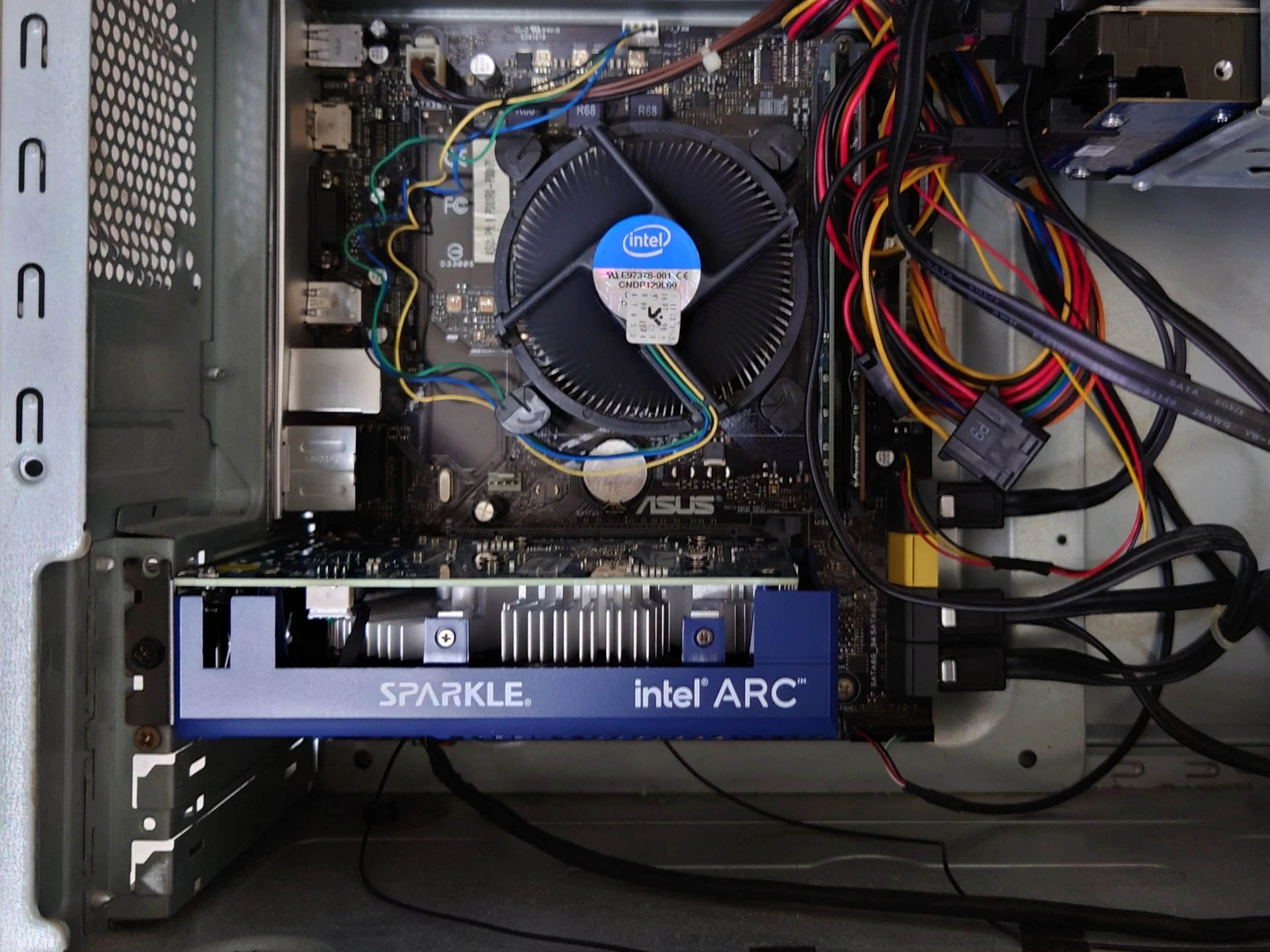

開箱盒子,包裝很簡單,就一個塑膠袋子,沒了。取出藍色顯示卡,之所以叫ELF,就是身材短小的意思吧。

Intel Arc設計方方正正的,比Nvidia顯示卡小一截。

在更換新顯示卡前,刪除Linux系統上的Nvidia閉源驅動。

sudo apt purge *nvidia* *cuda*

sudo apt autopurge關機,將新顯示卡裝上去,呼,幸好尺寸剛剛好塞的進去,主機板並不是特規。這個版本並不需要外接電源。

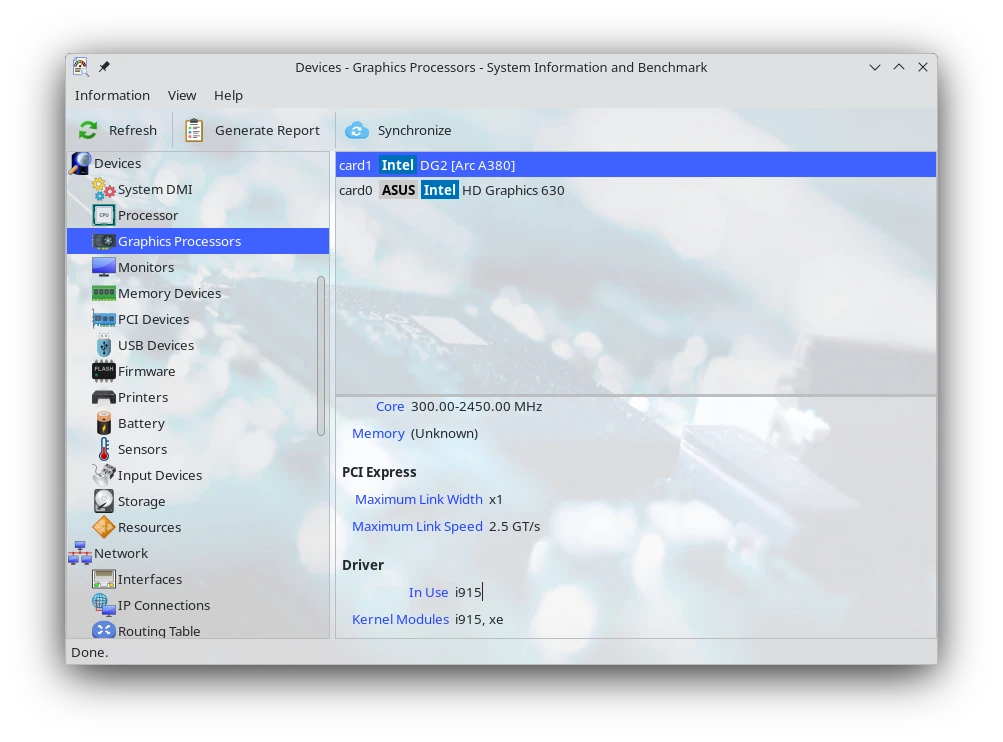

重開機,在Hardinfo軟體界面,確認Intel Arc使用的核心模組跟Intel內顯一樣是

i915。若要使用效能更好的實驗性驅動Xe,使用lspci -nnd ::03xx指令查看Intel Arc A380的硬體ID,在GRUB加入i915.force_probe=!56a5 xe.force_probe=56a5核心引數啟用。

因為Intel驅動含在Mesa裡面,什麼都不用安裝,就可以直接用了。需要Vulkan和VA-API功能的話,應該補安裝以下套件,取得韌體:

sudo apt install intel-media-va-driver跑AI加速的軟體需要Intel Compute Runtime,包含IPEX、oneAPI、OpenCL這些的。因為安裝比較複雜,這裡不詳述。

Flatpak更新會自動抓Mesa驅動下來,並移除Nvidia驅動。

KDE Plasma 6.3桌面, Wayland工作階段,使用一切正常,沒有任何破圖情形。另一方面,X11工作階段終於不會像Nvidia那樣lag了,也不會畫面撕裂,這個在Nvidia上長年存在的問題,終於得到解決。現在我可以安全的嘗試更多X11桌面了。

聽說Intel有經營給Ubuntu用的PPA,能夠及時收到最新預覽版驅動,不過既然運作良好我就沒有使用這個的必要。

5. 測試玩Steam遊戲#

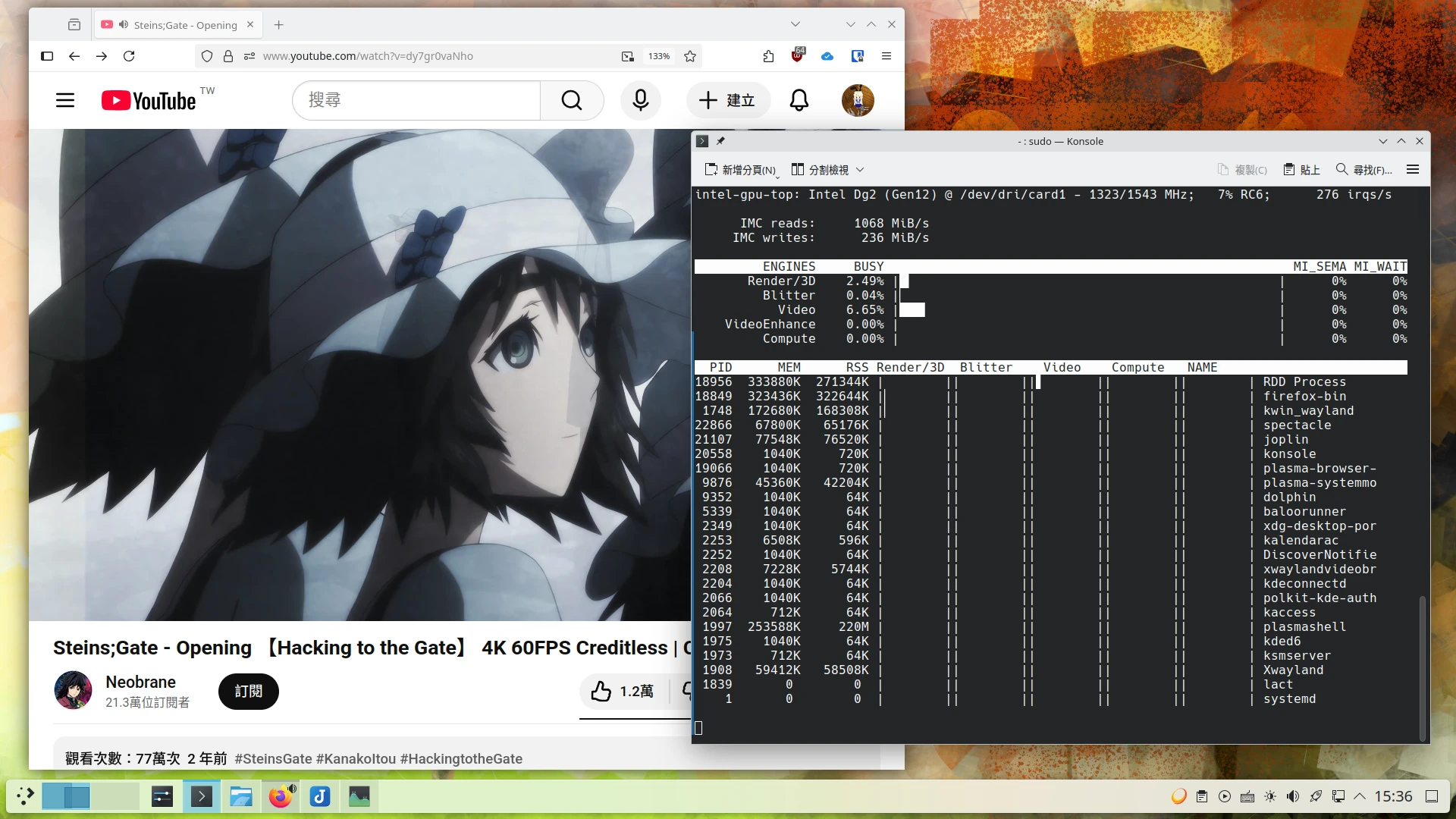

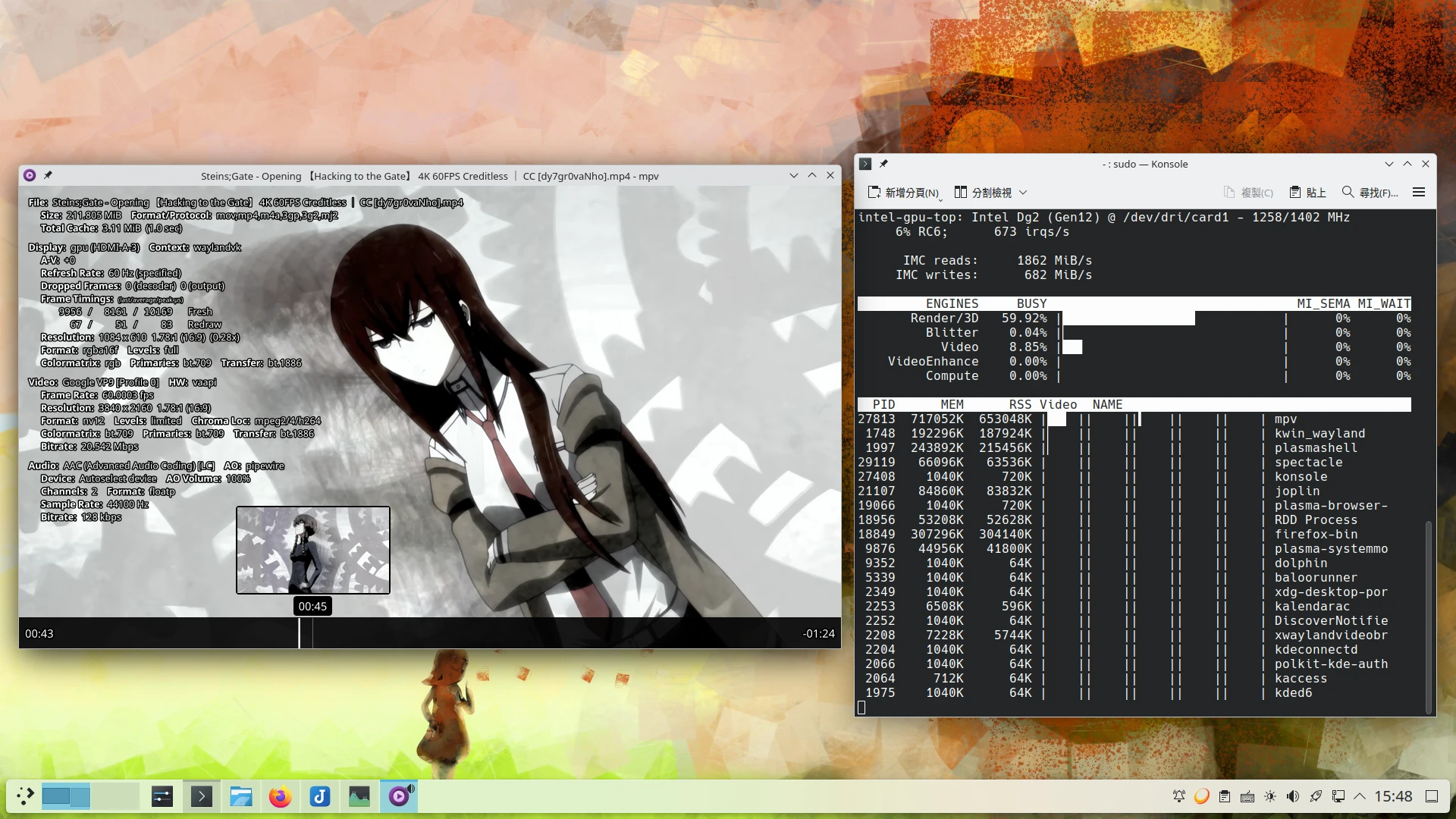

觀察Intel GPU使用率的工具是intel_gpu_top還有MangoHud。nvtop需要以sudo執行才讀得到RAM用量。

Steam要重新開關GPU加速網頁才能啟動。

《War Thunder》是原生支援Linux的遊戲,使用Vulkan渲染

理論上,Intel Arc A380性能應該要比Nvidia GTX 1050Ti好才對。

慟!Intel Arc A380的Vulkan跑分分數,跑出來居然比Nvidia GTX 1050Ti還低!你不是比它多了2GB VRAM嗎?可能是因為沒有完整Resizable BAR的緣故?

不過從i915切換到Xe核心模組之後,跑分得出的分數有所上升!抵銷了Resizable BAR的損失。

《GTA V》是使用DirectX 11的遊戲,在Linux上會透過Proton轉譯為Vulkan,遊玩的時候很流暢,遊玩過程中沒有遇到任何破圖現象,從MangoHud回報的資料看來,顯示卡風扇在高負載的時候都有正常轉動。

有些資料提到說Intel Arc驅動對DirectX 9老遊戲支援度不佳,不過在Linux所有DirectX都是透過Wine轉譯為Vulkan,這不是什麼大問題。圖為《IL-2 Sturmovik: 1946》

關於A380的功耗部份,intel_gpu_top並不會回報目前的功耗有多少,只會顯示頻率而已。我是手動測/sys/class/drm/card1/device/hwmon/hwmon*/energy1_input的數值去推算。考慮到它最大瓦數是75W,待機的時候應該是不會超過30W吧?

6. 硬體加速影片編解碼#

Intel Arc A380提供硬體加速的編碼與解碼,分為VA-API與QSV,支援H.264、H.265、VP9、AV1等主流格式。這應該是這系列顯示卡最拿手、最超值的功能。

Firefox可以順利硬解4K YouTube影片,減少CPU佔用。

使用MPV播放VP9或AV1編碼的影片,可以透過VA-API實現硬體加速解碼,減少CPU佔用。Intel Arc A380也可以透過Anime4K給影片提供良好的升頻效果。

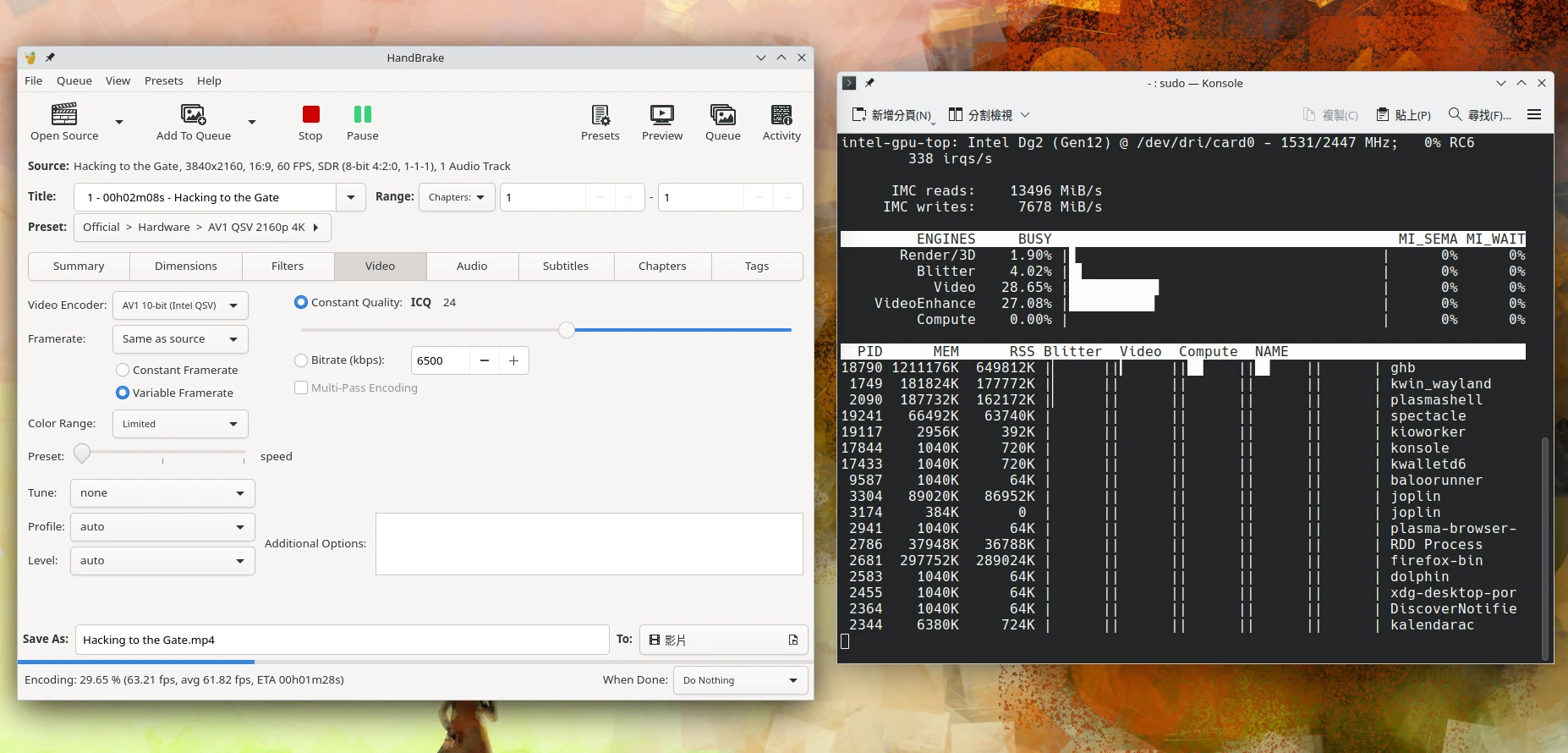

透過Flatpak安裝Handbrake,再用Flatpak安裝fr.handbrake.ghb.Plugin.IntelMediaSDK,就可以在程式裡面選取AV1 (QSV) 的預設集,實現FFmpeg硬體加速影片轉檔。

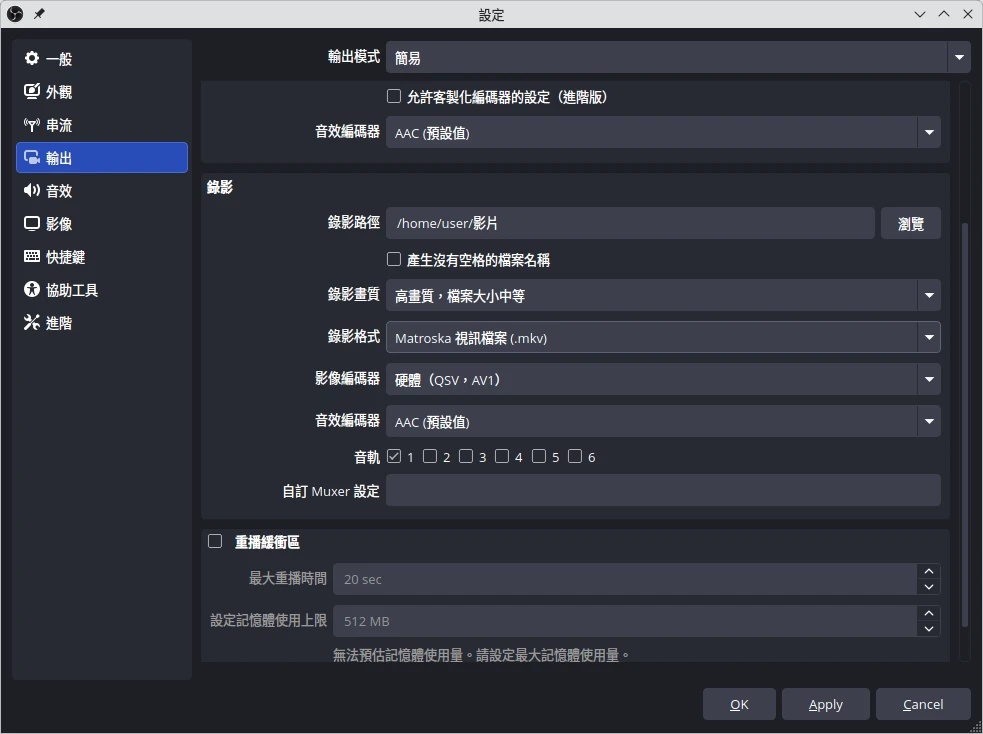

OBS Studio在錄影的時候,使用AV1(QSV)加速編碼,減少CPU佔用。

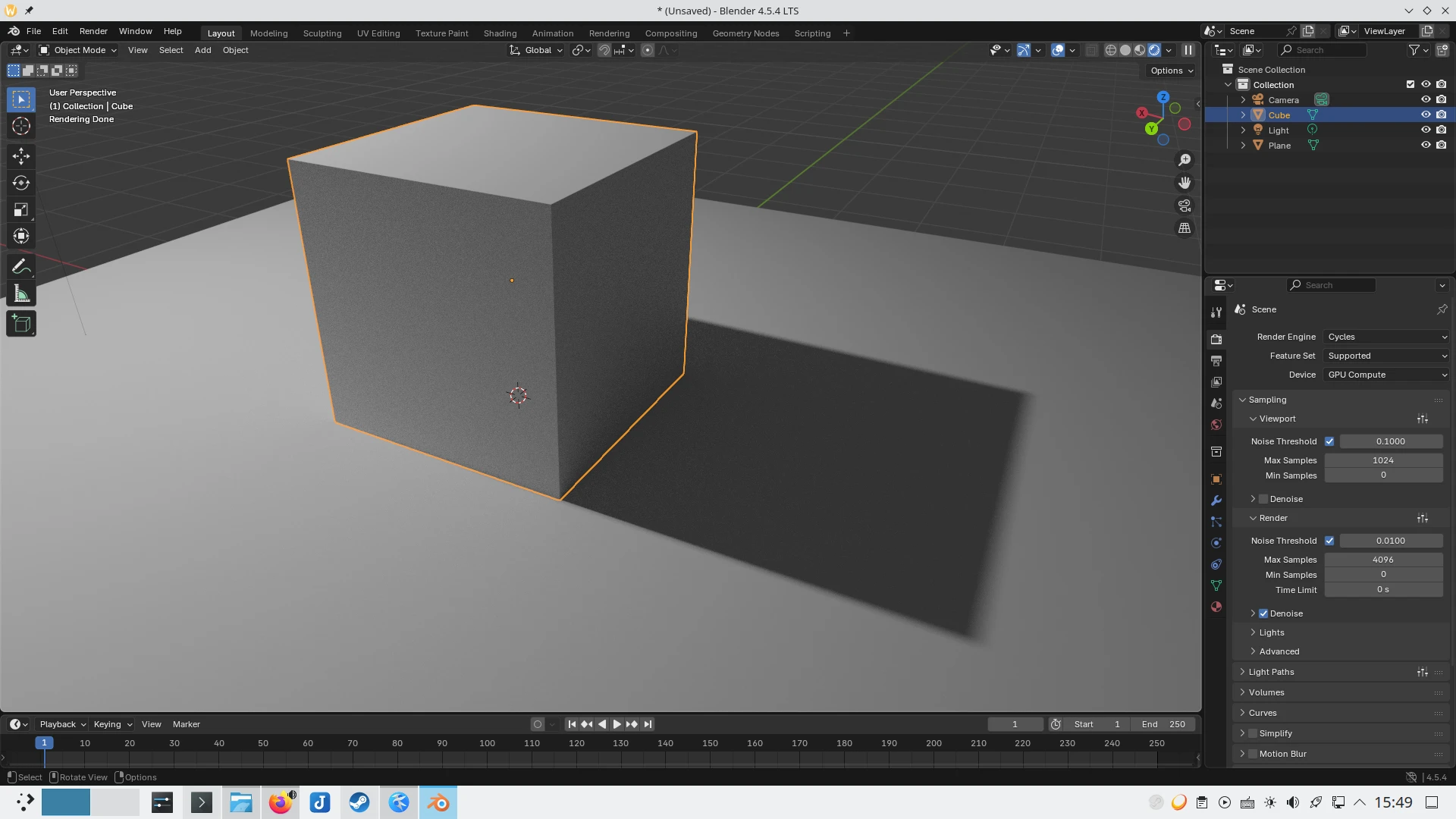

順帶一提,最新版Blender可以使用oneAPI Level Zero Ray Tracing,加速Cycles渲染。

7. 跑看看AI相關軟體#

主流的AI加速技術都是用Nvidia CUDA,因此需要找特製版。問題肯定比主流用戶碰到的要多,也會更難以除錯。

有些東西雖然Intel開發者用Docker包好了,不過不見得能用,到頭來我還是以原生套件為主。

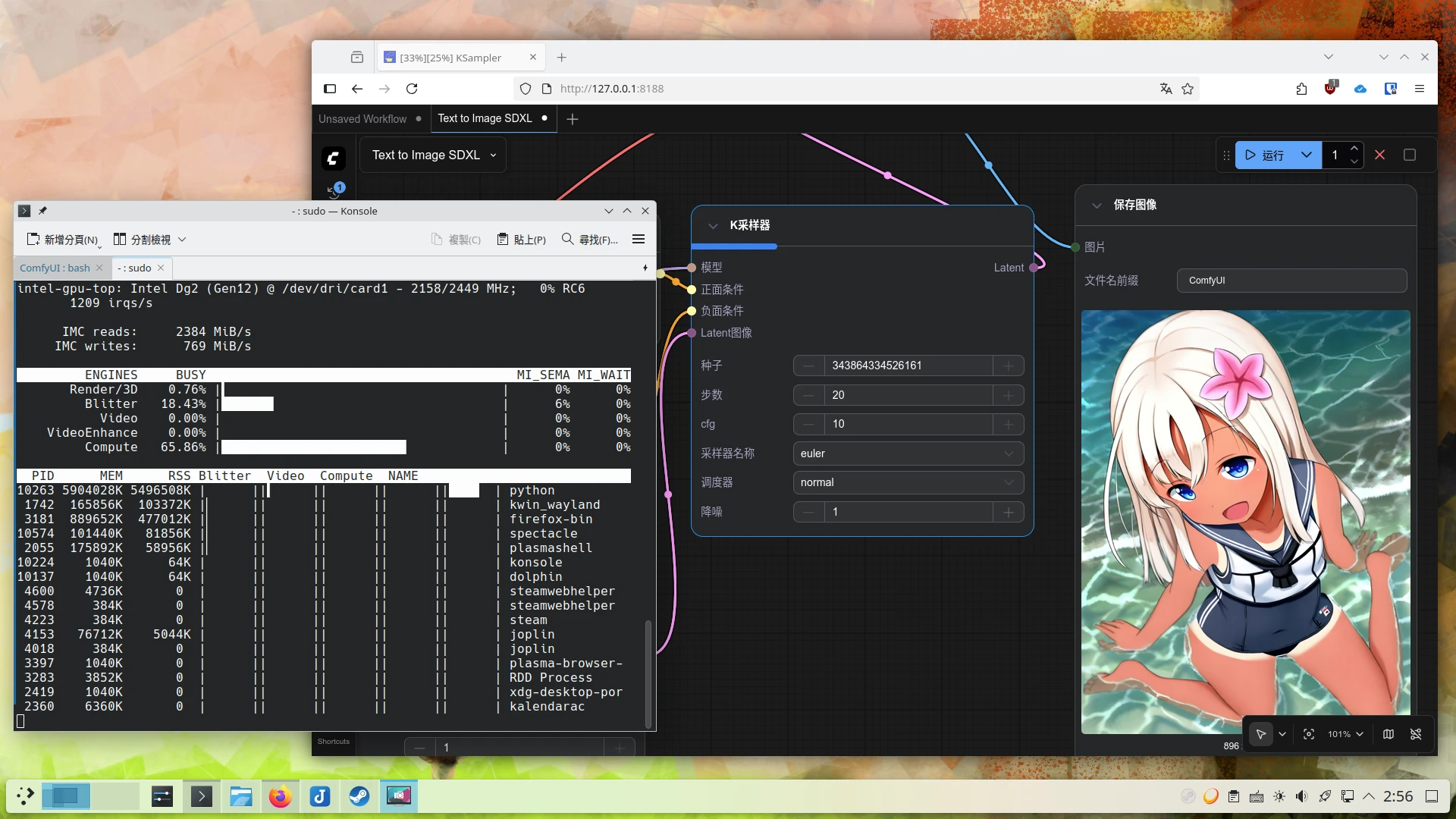

ComfyUI安裝PyTorch xpu的版本,跑Stable Diffusion XL模型,30秒生成1024x1024圖片。這個AI生圖速度算蠻快的。

語言模型軟體方面,Ollama使用ipex-lllm的範本,號稱是開箱即用,但是執行Ollama的時候會噴出錯誤,懷疑是缺少ReBar所致,也有可能是Intel程式的bug。

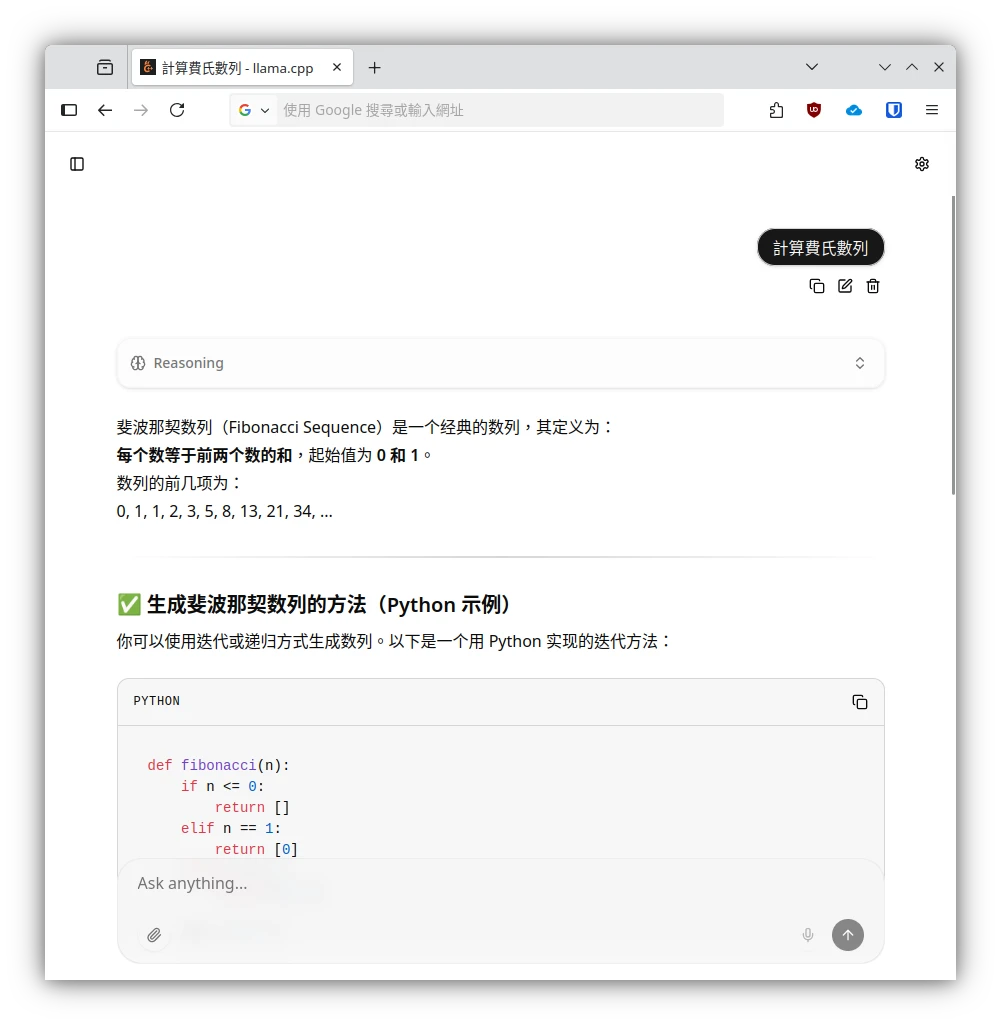

改用最新版的llama.cpp,選用Vulkan加速就可以跑了。載入.gguf格式的Qwen3-8B的模型,llama-benchmark產出的成績是120.55 token/s。

利用llama.cpp內建的WebUI聊天。

自虐的旅途開始了,儘管Intel團隊很積極的讓自家加速技術支援許多AI軟體,在Github提供很多懶人包,但還是有市占率低落導致開發者關注度不足的問題。假設要跑AI,不得不用到CUDA的話,我大概得抽換顯示卡,請Nvidia舊卡出山助陣。