本文討論為何Ivon我偏好KDE Plasma勝過GNOME當Linux桌面的理由。我盡量先從客觀的角度來比較兩者差異,再過度到極度主觀的個人意見。

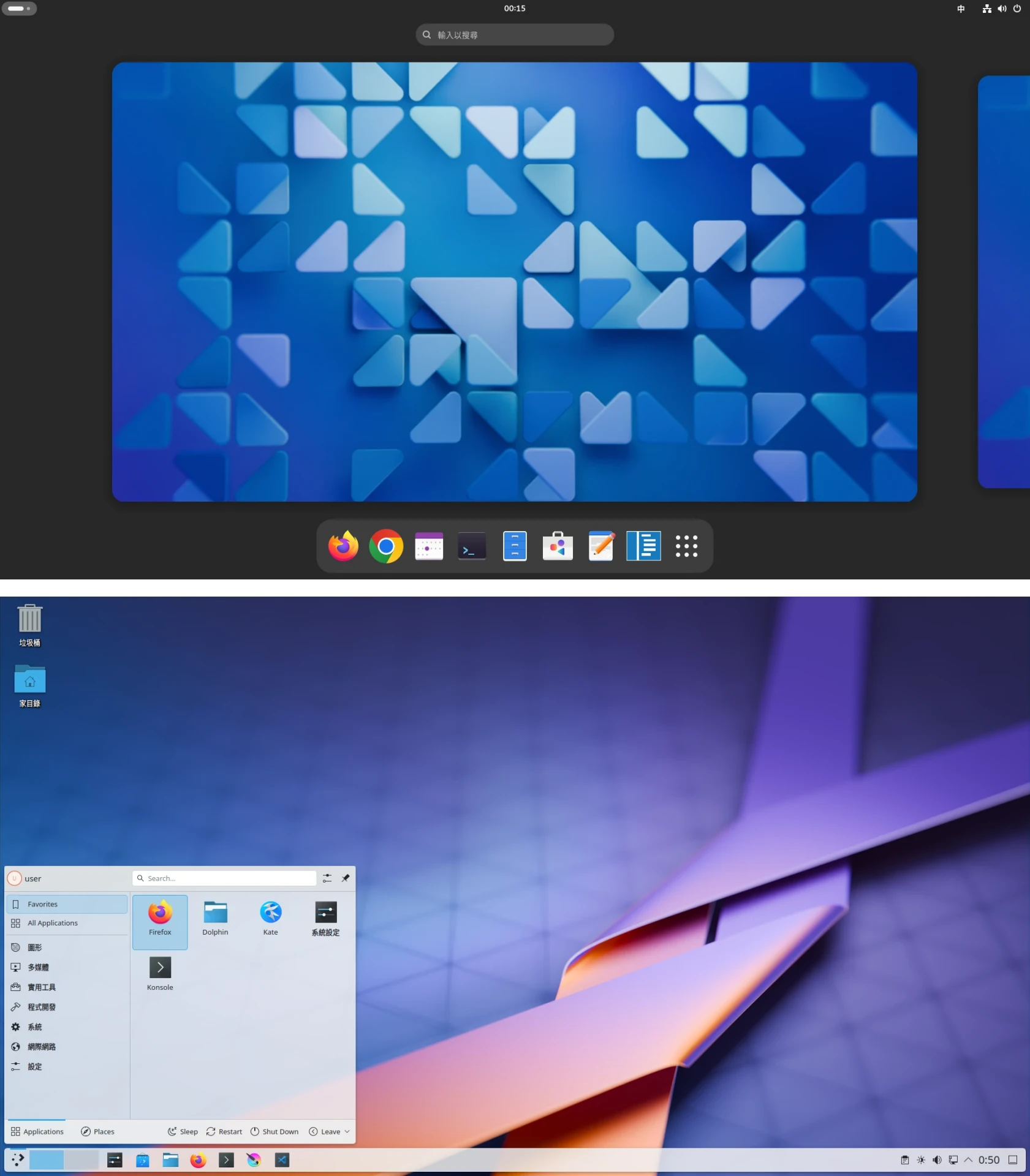

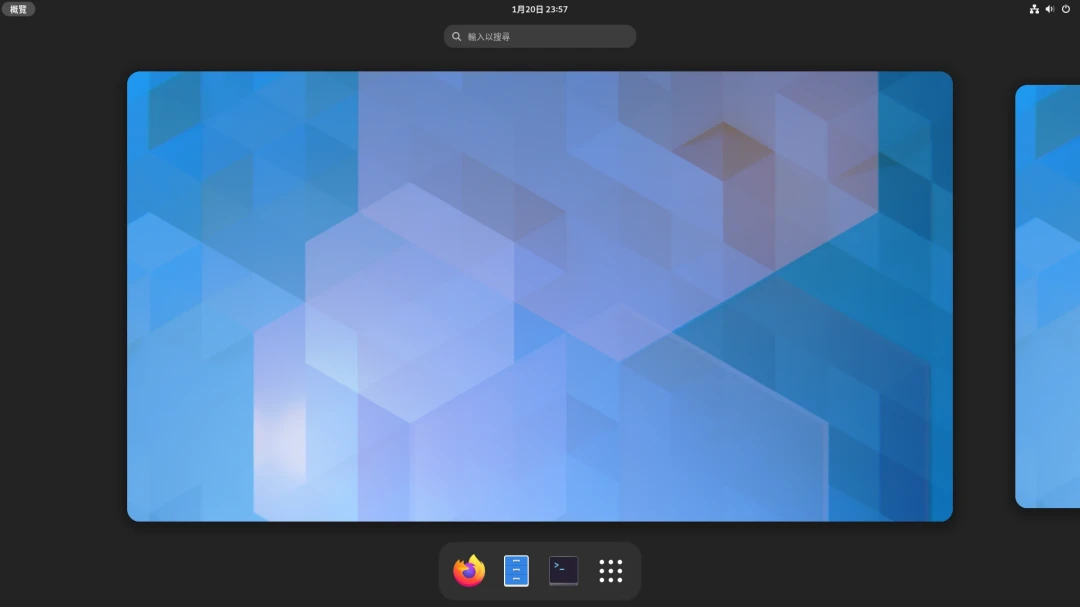

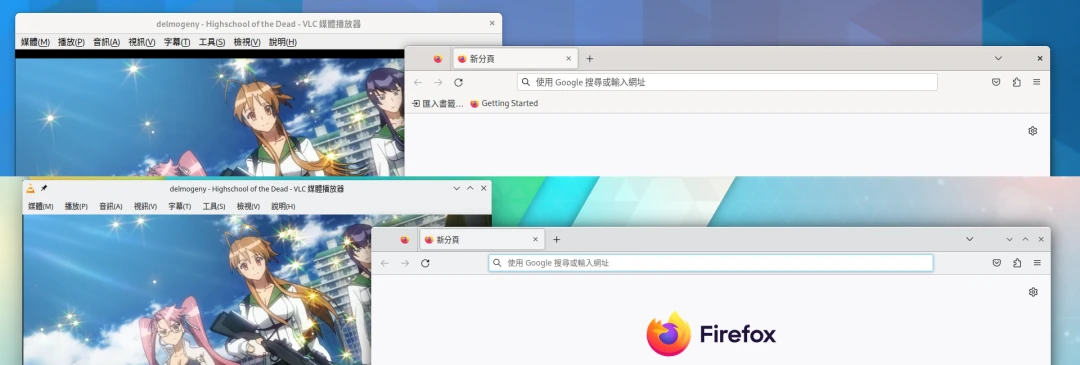

目前Linux發行版有20種以上的桌面環境供使用者選擇,其中最大宗的就是「GNOME」和「KDE Plasma」了。從下面這張圖就可以看出他們的設計語言差別巨大。

得益於Linux的高自由度,Linux可以多重桌面環境共存,但是大多數人都會習慣使用在裝系統的時候就裝的桌面吧?安裝過程需要自行組裝的「Arch Linux」亦同。

桌面環境很大程度決定了使用Linux電腦的體驗,因此挑選一款適合自己的桌面非常重要。

我在不同的電腦裝Linux,嘗試裝過GNOME和KDE Plasma桌面,經過幾年反覆比較後,得出了我未來偏好桌面環境的抉擇:若要distro-hopping,那就是以KDE Plasma為優先考量,GNOME次之。也就是說裝桌面環境一律以KDE Plasma為主。

為什麼我會這樣認為?請看下面分曉。

- 作業系統:Arch Linux

- GNOME版本:47

- KDE Plasma版本:6.2.4

- 通訊協定:Wayland

- GPU廠牌:Nvidia

這裡提及的GNOME和KDE桌面皆是指「原版無修改」的vanilla版,像Ubuntu這種重度patch的不算在列。

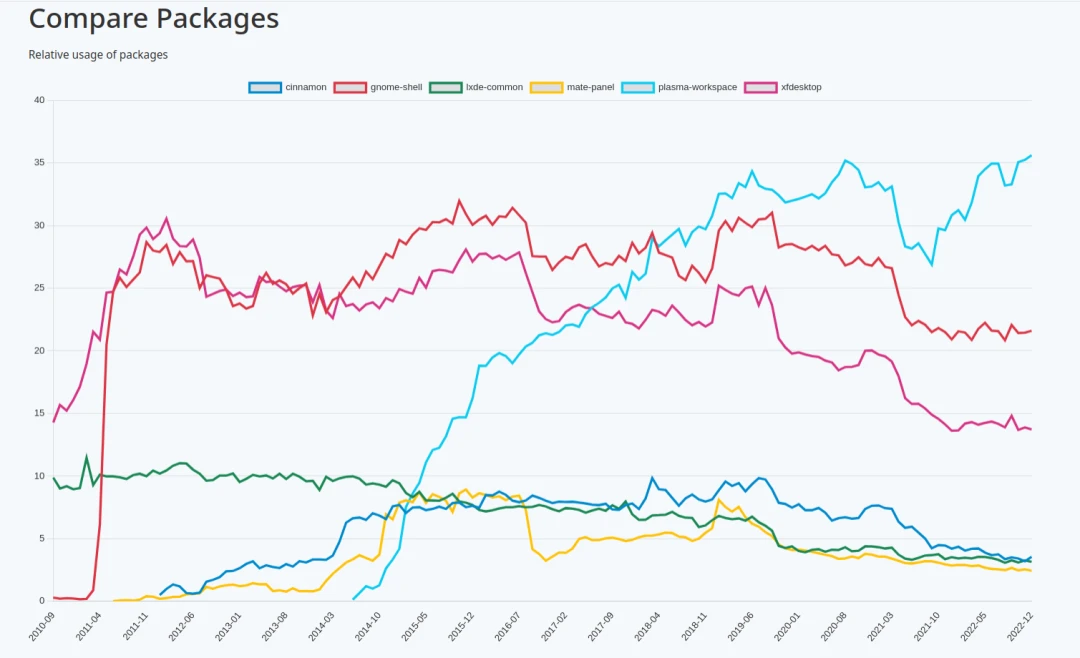

先從一個好玩的統計資料開始。Arch Linux官方有統計桌面環境套件安裝量,我們可以發現KDE在2018年後下載量是逐漸超過GNOME和XFCE的。

1. 簡介GNOME與KDE Plasma#

首先講一下為何我只考慮GNOME和KDE Plasma的理由:西瓜偎大邊(Si-kue uá tuā pîng),很多人用的東西才有辦法得到最即時的支援。我知道Linux還有其他桌面環境存在,但是這篇文章不會討論。

接著來談市占率,GNOME和KDE Plasma都是歷史悠久的桌面環境了,GNOME在1999年釋出第一個版本,KDE則是1998年釋出,可以觀察到KDE比GNOME要先開發呢!但是早期的KDE因為QT公司的授權條款不夠自由而被開發者忌憚,因為KDE大部分組件都使用QT寫成,依賴有授權問題的組件是很危險的,間接促使GNOME的誕生。不過,QT公司後來修改條款後已經沒有授權問題了。現在二個桌面環境都是完全的自由軟體,沒有授權問題。

可能因為上述授權條款因素,導致時間過去,市面上超過半數的商業Linux發行版採用GNOME作為預設桌面,包括Ubuntu、RHEL、SUSE Linux、System76 Pop!_OS,因此說GNOME是Linux系統的門面一點都不為過。

常見的說法是,GNOME的程式碼有來自各大商業公司的支援維護,像是Redhat,他們會將GNOME當作自家商業發行版的桌面,那可是要部署到關鍵伺服器上的,所以開發者不會隨便糟蹋專案(?) GNOME桌面理應是非常穩的才對,不然怎麼深受商業公司信賴。

GNOME每六個月固定發表一個大版本,方便開發者跟上進度。相較之下KDE Plasma新版本的排程不固定。

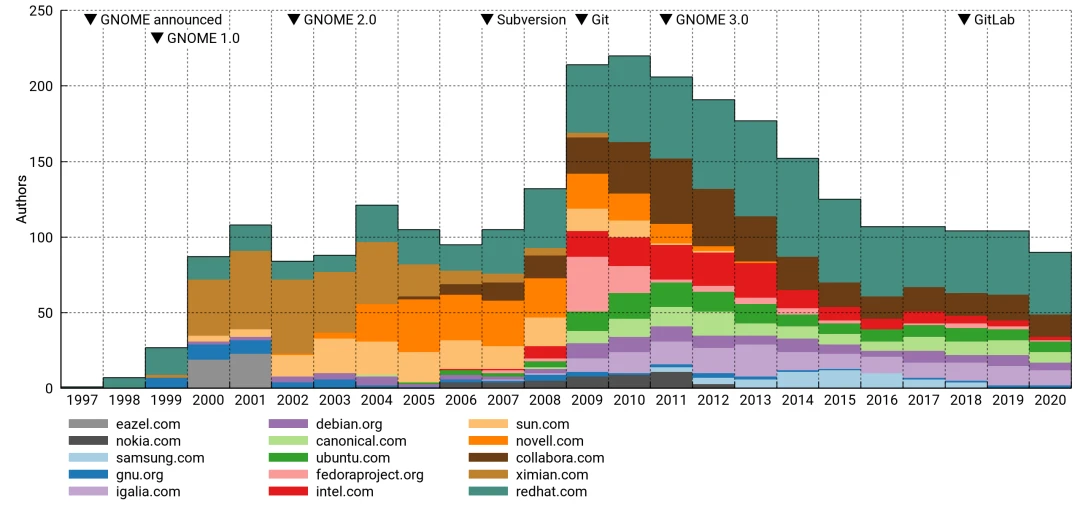

參考這張2020年的圖表,你可以看到GNOME前幾名的開發貢獻者都是耳熟能詳的大公司,雖然Debian社群比重也很高就是了。資料來源

GNOME看來已是事實上的Linux桌面標準了!

另一方面,KDE就是偏民間社群,雖有企業贊助,但似乎都是世界各地的開發者互相合作得來的成果。且採用KDE Plasma的商業Linux發行版較GNOME少,著名的只有openSUSE、Kubuntu、SteamOS、Tuxedo OS,古早的Mandriva Linux已經死翹翹了。

那麼KDE程式碼如此龐雜的情況要如何維持專案進行?

其實KDE很強調全球社群的協調,使得專案不至於非常混亂,每個國家都有KDE在地化小組負責翻譯界面。KDE社群編寫的規則、手冊、文件也是十分詳細,跟GNOME官網的開發文件不相上下。

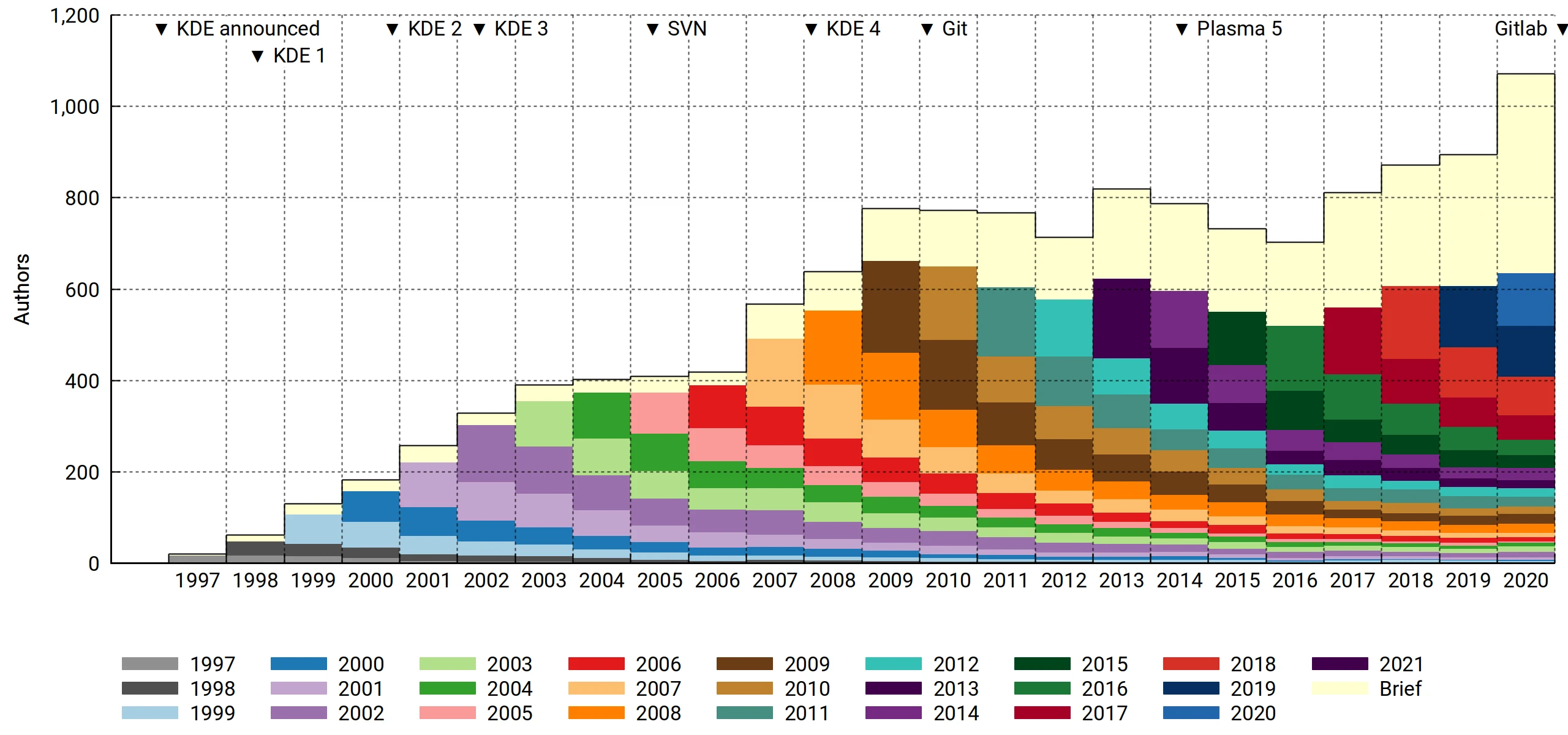

以下2020年的圖表顯示KDE貢獻者人數逐年增加,很多還是新血。資料來源

KDE的貢獻者人數一直都很活躍,各大Linux發行版都有許多開發者維護KDE套件,所以KDE跟GNOME一樣是大型國際社群在維護,只要抓bug的「眼睛」夠多,就不用擔心KDE會是一團散沙。

2. 穩定度比較#

論桌面穩定度,我自己用Arch Linux,不論GNOME還是KDE Plasma都甚少崩潰,桌面環境不會擺在那邊,什麼都不做就自己崩潰。即使是在跑重度繪圖計算、開虛擬機、玩大型遊戲情況下,這些桌面能游刃有餘。

桌面環境套件穩不穩定,還是要靠你使用的發行版維護人員的努力。譬如Ubuntu和Fedora的KDE Plasma因為有大型組織維護,所以出bug了都會馬上修復。若是太小眾的發行版,又要誰來擔責任呢?

不過我得承認,KDE Plasma出現bug的機率確實比GNOME要大一些,因為它的桌面組件實在太複雜了,東西多的情況下難免bug頻發。要相對穩定的桌面,那還是GNOME要好。

講一下X11過渡到Wayland的問題。GNOME和KDE Plasma對X11支援都很成熟了,應用程式縮放和多螢幕支援開箱即用,通常不需要指令調整。

至於未來顯示協定「Wayland」支援度,一開始是GNOME 40領先,後來KDE Plasma 6也迎頭趕上了。甚至有些Wayland新功能,如HDR支援、色彩管理、XWayland縮放等功能,KDE Plasma是搶先GNOME實作的,讓使用者能體驗到最新科技。

3. 操作邏輯比較#

GNOME與KDE Plasma的操作邏輯有根本上的不同。

自從GNOME 3之後,它的操作邏輯就拋棄了傳統桌面的設計,走出了不同於Windows與macOS,甚至眾Linux桌面的設計。GNOME預設是工作區為主,主打提昇生產力,get the things done。所以設計很簡潔,減少許多自訂選項,界面有它的一套操作邏輯。你必須跟著它走,my way or highway。

我的理解是,GNOME希望使用者專注,所以一個工作區不能開太多視窗。它要使用者妥善規劃視窗管理,把多餘的視窗拖拉到工作區(預設是螢幕右側,它會自動新增),再透過鍵盤快捷鍵切換。GNOME預設沒有放大縮小鍵,因此不要的視窗就關掉,不要開一堆視窗重疊著。

GNOME桌面原本就被視窗塞滿了,當你點選視窗放到最大的時候,多餘的元素就會不見,只剩下頭頂的一根橫槓顯示時間之用。在這種設計邏輯之下,GNOME不讓你在「桌面」放檔案也是合情合理的,因為視窗都把桌布擋住了嘛!

用久了GNOME,會覺得GNOME很無趣,這其實也不是壞事吧,讓你少了胡搞瞎搞的動力,有更多時間花在工作上。雖然能裝擴充套件稍微改變外觀,不過GNOME預設來說就是沒什麼好自訂的,頂多讓你換個桌布罷了。

如果習慣Windows操作的用戶可能會不適應GNOME,必須拋棄以前開一堆視窗,然後點工作列的圖示來切換程式的操作邏輯。

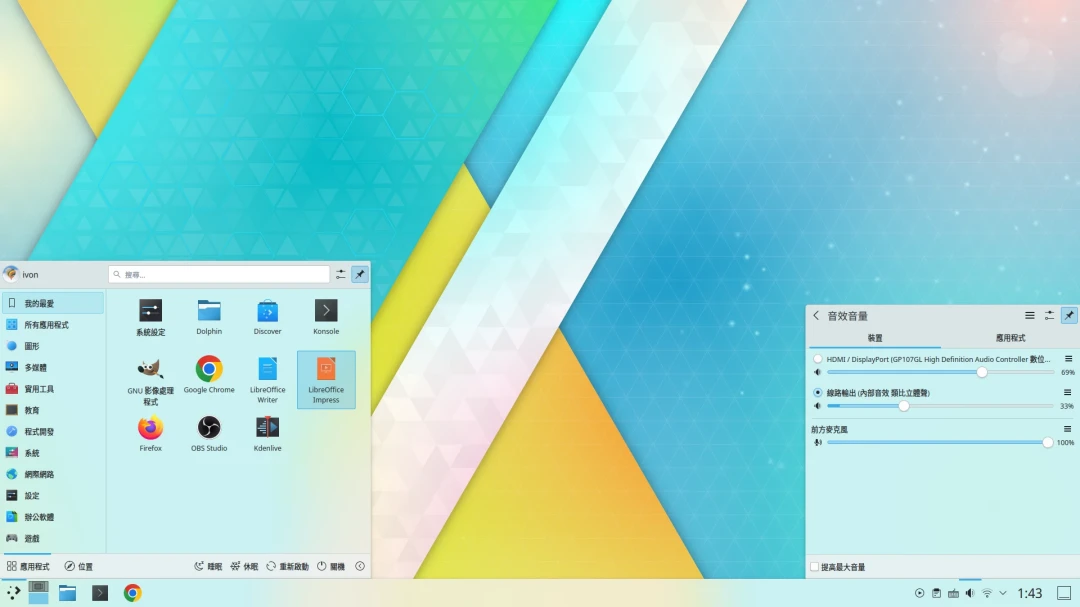

至於KDE Plasma呢,從以前到現在都沒有變過,預設操作很像是Windows,像左下角開始選單、底部應用程式工作列等等。

但請不要說KDE Plasma抄襲Windows呀,有些Windows 10功能還是KDE Plasma 5率先出現的。

使用者跟桌面互動的方式,便是點選工作列上的應用程式圖示開啟,然後開始工作。你想要多個視窗重疊之後,在各個視窗之間切換都不是難事。因為最下方就一個工作列,會顯示所有程式的圖示和縮圖。

難道KDE Plasma功能就這樣而已嗎?才不呢!上面說到GNOME有工作區,KDE Plasma當然也有!自訂性更強。將滑鼠移動到左上角,便會進入全部視窗檢視。這裡就可以新增虛擬工作區。較為正式的說法是虛擬桌面。

使用者可以自由新增工作區,任意擺放視窗。KDE Plasma把東西都給你了,讓你自由選擇操作模式。看是要維持預設的一個畫面塞滿視窗,或者善用工作區的方式來整理視窗,就像GNOME那樣。

若以上操作你都不喜歡,就開啟KDE Plasma的自訂模式,把工作列的東西都拆光,自行擺放喜歡的元件吧!

因此在KDE Plasma環境,使用者能夠自由選擇喜歡的操作模式,不會被既定的設計綁死。

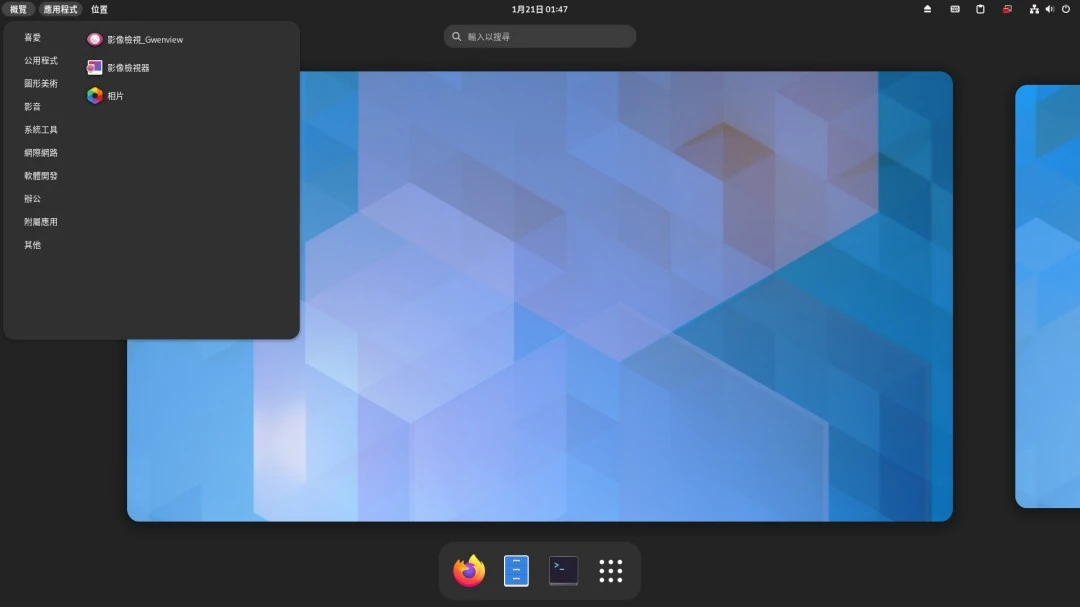

4. 附屬應用程式比較#

附屬應用程式的品質,很大程度決定這個桌面好不好用。看看它的程式,是否能讓使用者感受到便利,抑或是基本能動就好了?

講到附屬應用程式,我們一定會談到「BLOATED」這個話題,這是Linux社群常批評Windows系統的話:系統肥大。

此時的GNOME和KDE Plasma:

我跟你說,Arch Linux有"package group"能一次裝該桌面環境的相關套件,俗稱全家桶,從瀏覽器到小遊戲全包的那種。

全家桶可以類比為「附屬應用程式」,GNOME與KDE Plasma在安裝全家桶的情況下,二個桌面環境都一樣肥,套件大小3~5GB,開機佔用的RAM起碼都有1GB。

硬要比的話,KDE Plasma桌面的依賴套件比GNOME多很多,因為有些發行版的KDE全家桶連元素週期表都有,還有一些KDE自己發明的背單字小工具,使得日後拆掉KDE要花很多時間。

儘管Arch Linux允許把桌面環境跟附屬應用程式拆開裝,讓使用者不要安裝太多東西,但裝這些附屬應用程式並不是壞事,他們能讓使用者方便操作,不需要額外安裝軟體便能完成日常事務的處理。

若比較應用程式的功能,就會發現KDE系的應用程式通常是比較多功能的,GNOME系的應用程式功能普遍很「精實」。講難聽點,GNOME的程式像是參考實作(reference implementation),只有非常基本的功能,隨便找個替代品功能都屌打。而KDE較少這種問題,KDE開發的許多程式都是非常好用的,放到其他桌面環境依然實用。

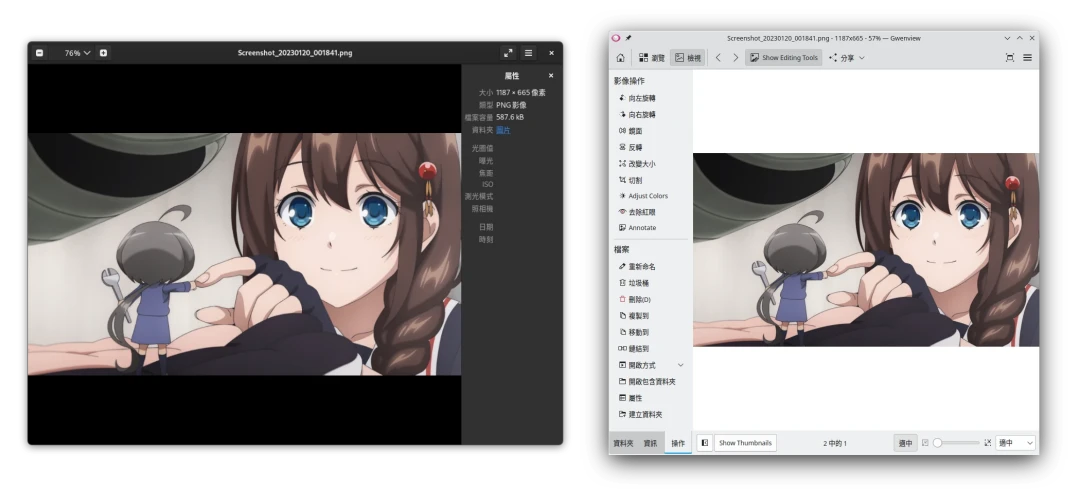

諸如圖片檢視器Eye of Gnome對比 KDE Gwenview。Gwenview編輯圖片的功能要方便太多了,有時候甚至不用開GIMP就能修好圖。那麼GNOME呢?連旋轉圖片再存檔的功能都沒有!

影片播放器Gnome Totem對比KDE Dragon Player…其實這二個都不好用啦。

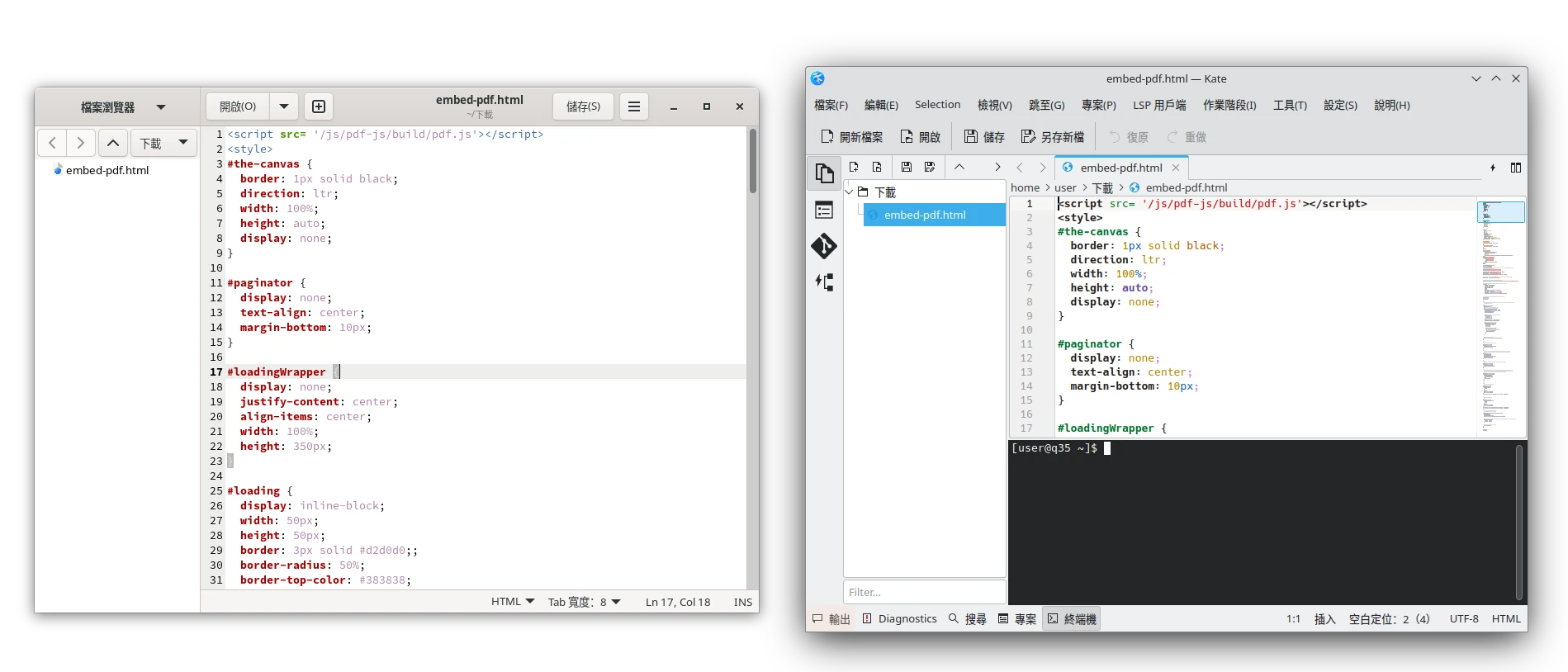

文字編輯器GNOME Gedit對比KDE Kate。Kate整合搜尋目錄和Git編輯功能因此略勝一籌。

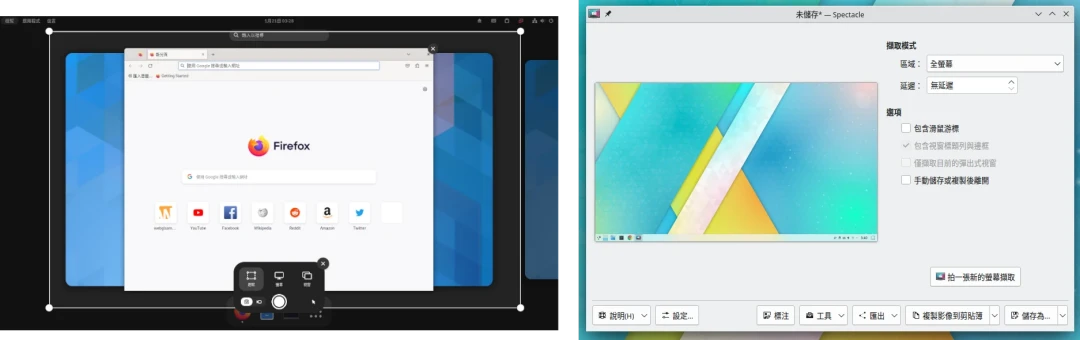

GNOME截圖工具 對比 KDE Spectacle。前者完全被後者屌打,Spectacle能達成延時截圖、標記、截圖後編輯、複製到剪貼板等操作,GNOME要達成這種複雜操作根本不可能。

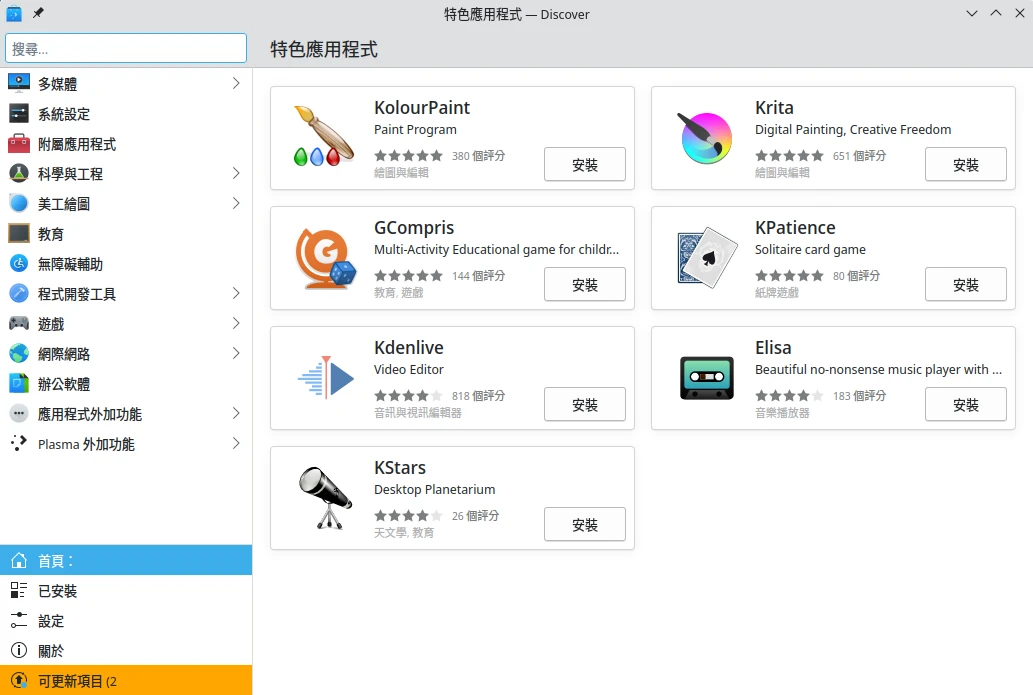

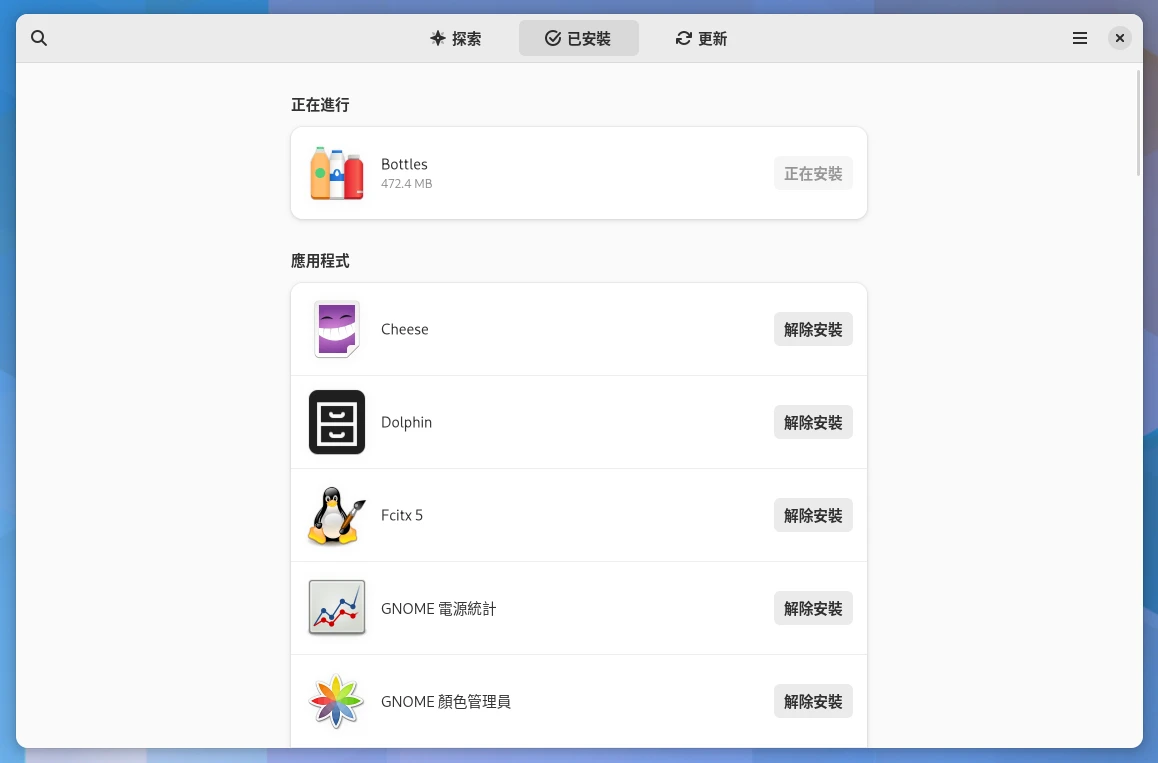

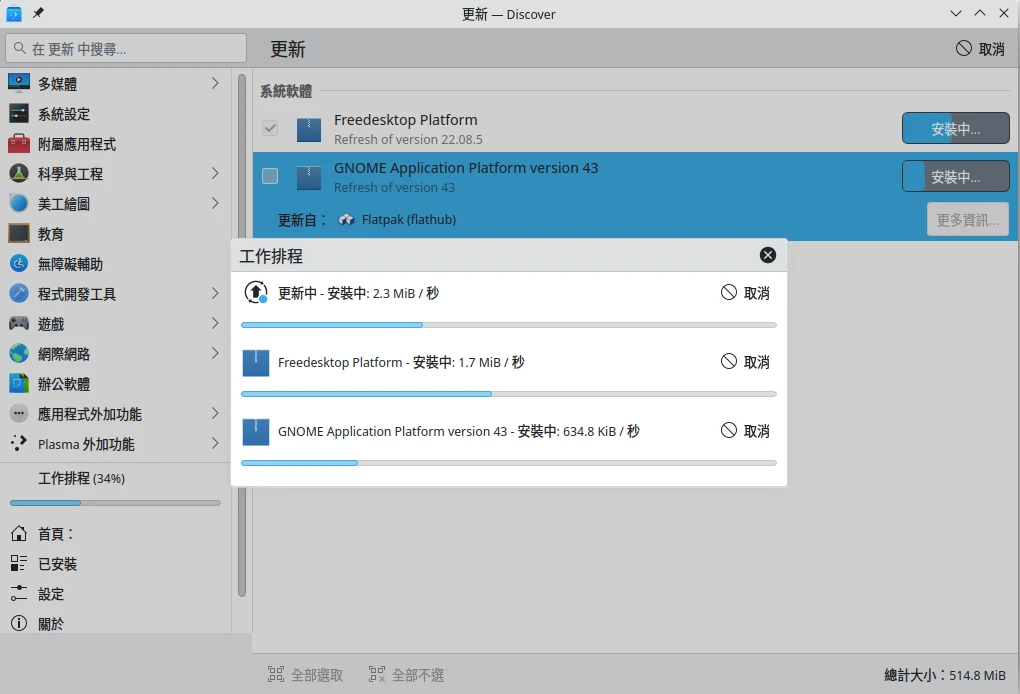

最後是軟體商店比較。現代人誰何嘗不希望Linux系統能像手機點一點安裝應用程式,而不是用指令裝一堆套件。所幸現在不論是GNOME還是KDE Plasma,都將套件管理員整合到應用程式商店了,讓使用者能方便下載程式。但就算是應用程式商店,不同桌面提供的體驗也不太一樣。

GNOME Software的界面比KDE Discover好看一點。

KDE Discover看起來像軟體目錄而非商店。

…GNOME Software也就界面好看一點而已,GNOME Software下載軟體沒有明確的進度條,點進去還會顯示沒在安裝,很容易讓人誤以為卡死,整個回應緩慢。

KDE Discover雖然一整個工程師風格,可確實有讓人知道目前進度的安心感。從速度和實用性考量,KDE Discover勝出。

其實很多程式我是不會用桌面環境全家桶的附屬應用程式的,會另外找替代品,例如影片播放器我會找VLC,截圖工具有Flameshot,螢幕錄影有OBS Studio等。不一定要全部依賴桌面環境提供的程式。但,桌面環境這些基本的程式確實影響了使用者體驗。為什麼有的桌面環境要把自家程式做的很簡陋,逼使用者去找替代品呢?

還有重要的檔案管理員界面對比,這是下一節要講的主題。

5. 檔案管理員界面比較#

檔案管理員是桌面環境重要的一環,不論是處理辦公文件還是硬碟裡面的大秘寶,每天都會用到,所以要挑個順手的來使用。

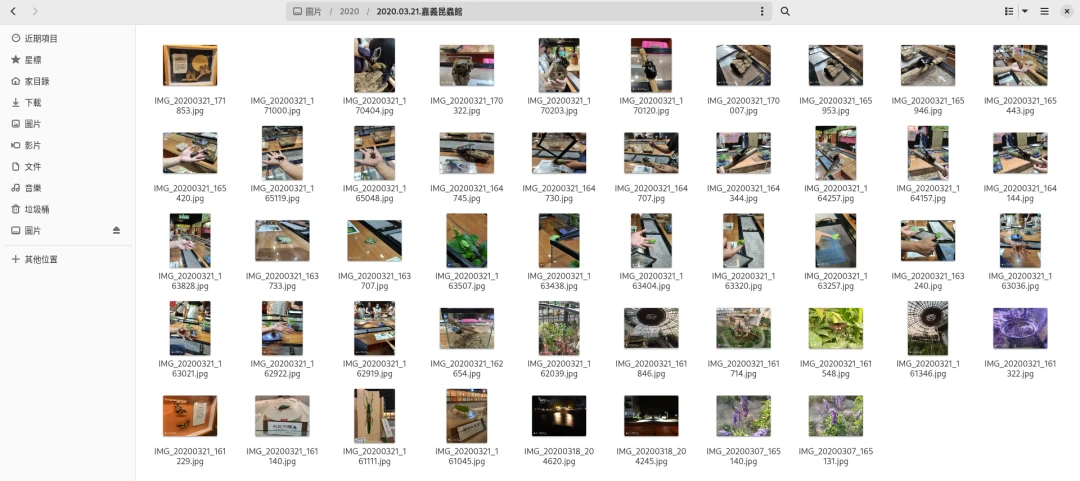

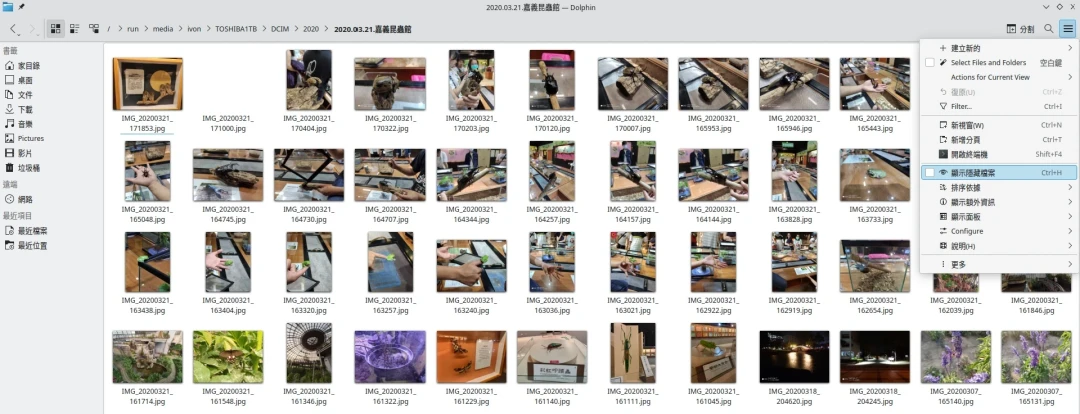

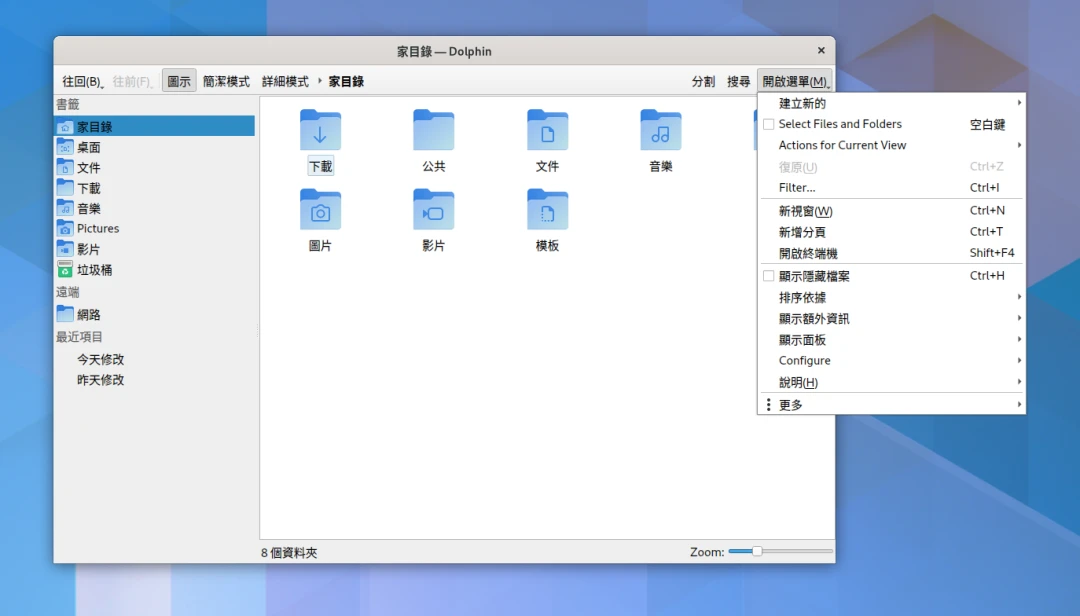

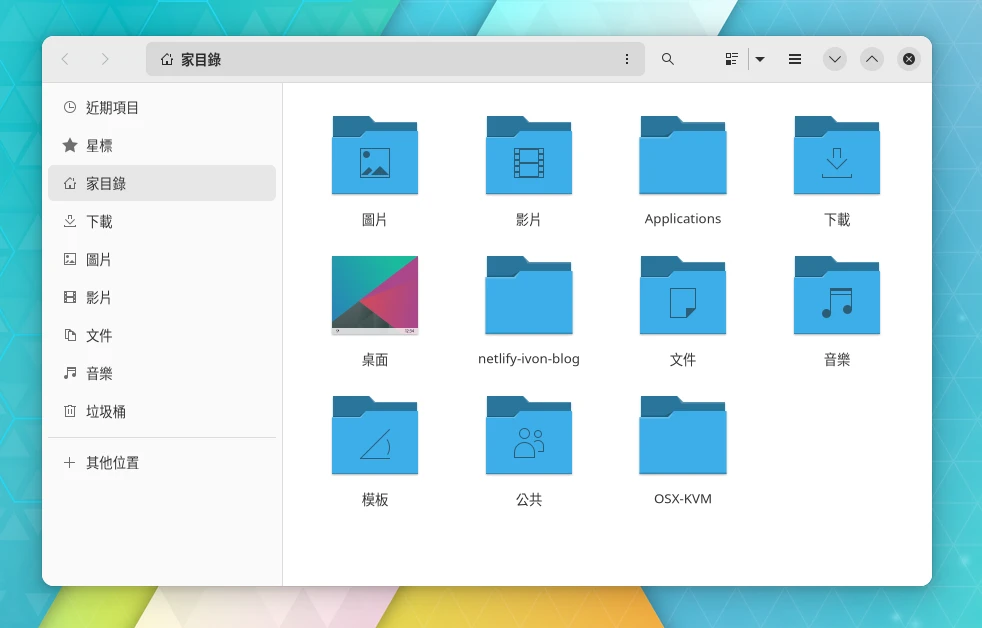

GNOME預設的檔案管理員叫Nautilus,KDE的叫Dolphin。

Nautilus包含基本的瀏覽檔案、掛載遠端硬碟的功能。

這些Dolphin都有,還更強。

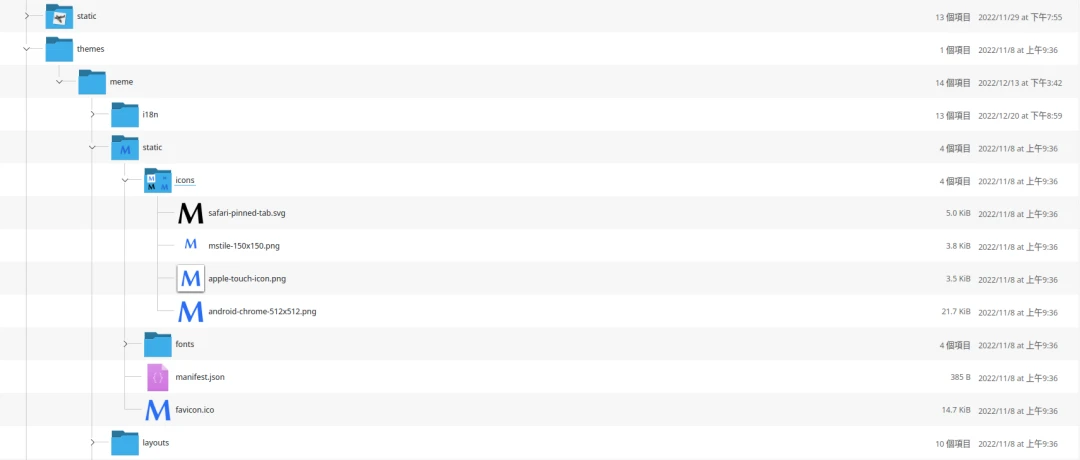

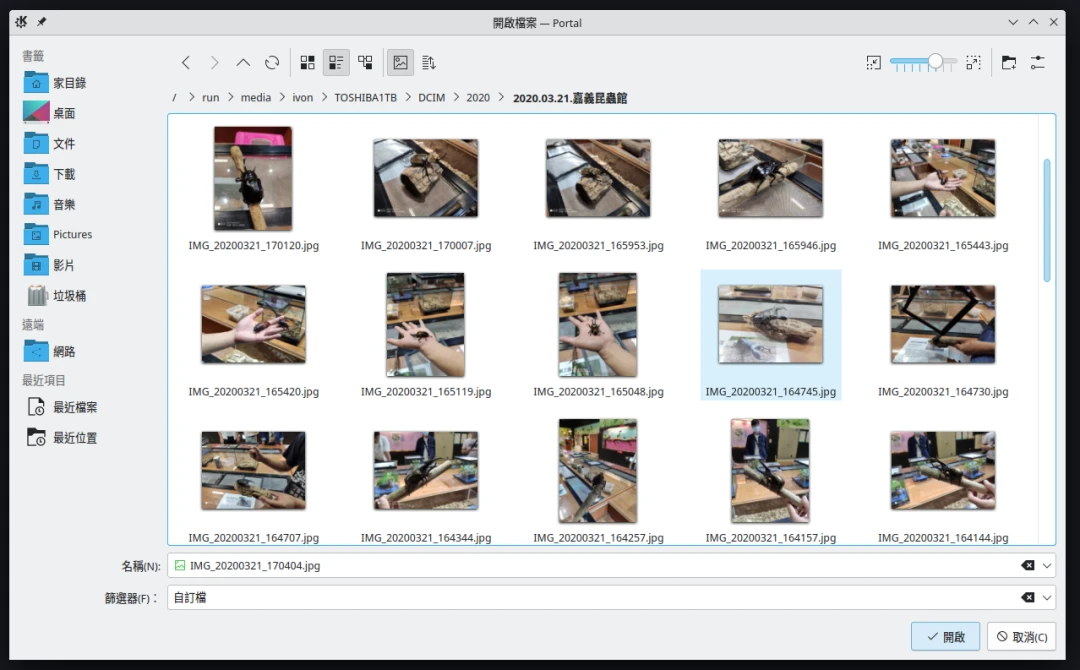

例如顯示檔案目錄結構只有Dolphin做的到,精美程度超越tree指令。

在Dolphin你還可以在一個視窗開啟左右分割視窗,一次檢視兩個目錄的內容。Dolphin尚能整合任意的第三方搜尋程式,更有效率的搜尋硬碟目錄。

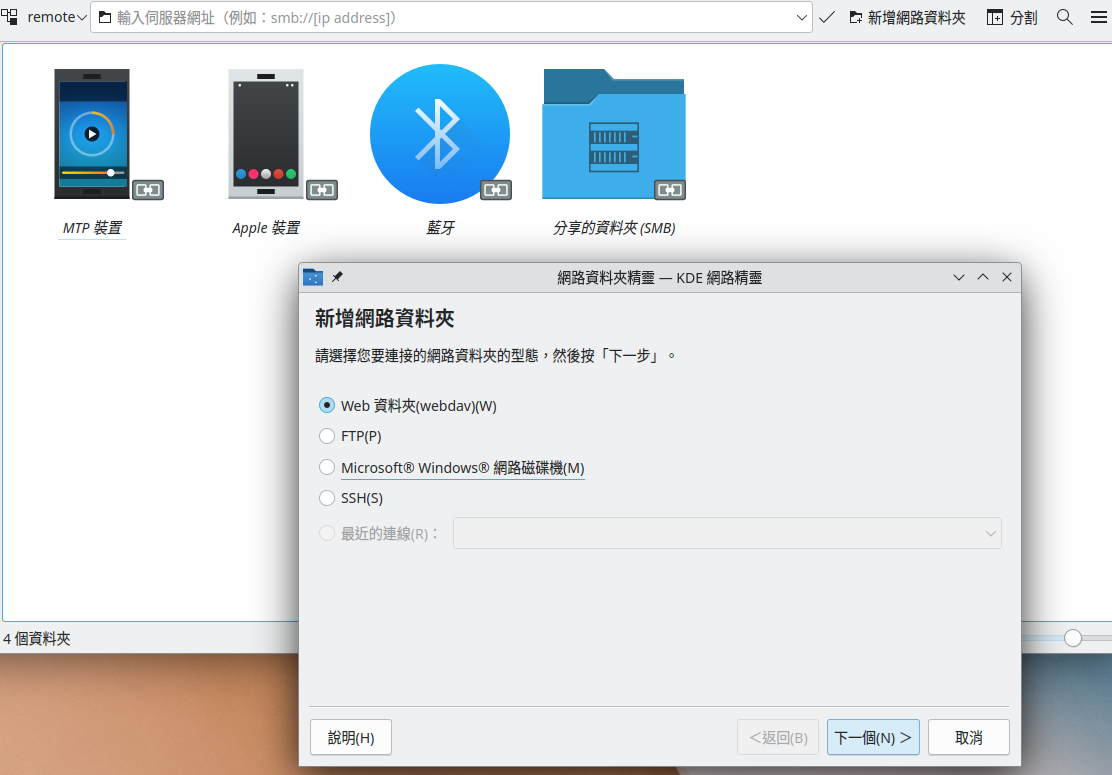

KDE Dolphin不會把遠端硬碟掛載的功能藏在「地址」欄位裡面,而是有貼心的圖形化引導設定。

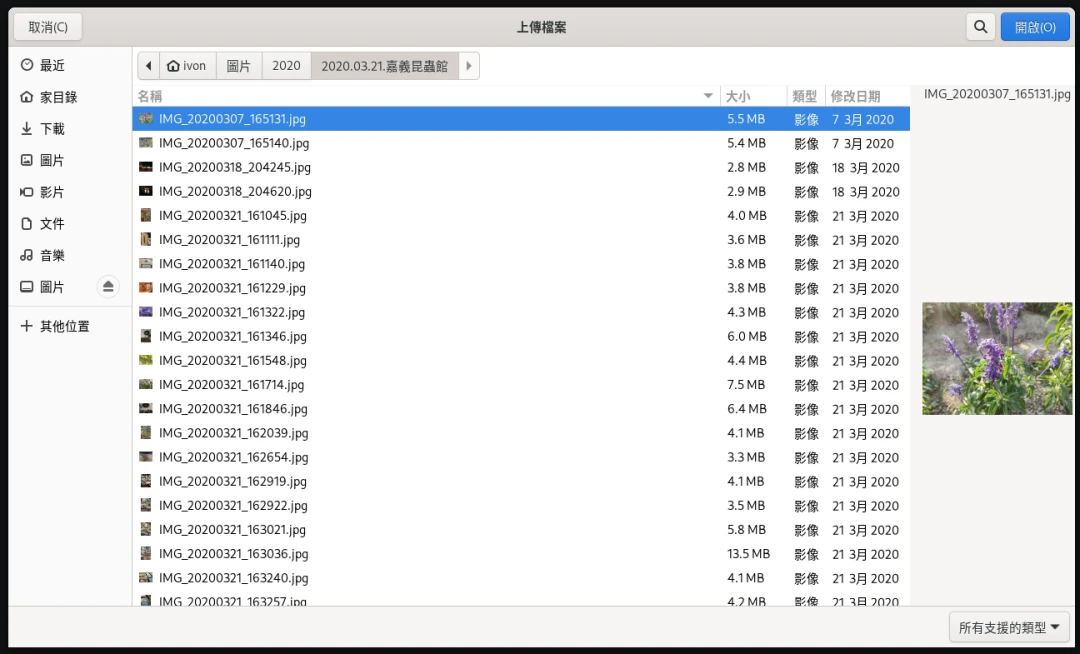

在檔案選擇器(file chooser)方面,Dolphin也比較好用。

GTK的檔案選擇器到最近幾年才加入縮圖功能,差強人意。

然而還是沒Dolphin好用。Dolphin能即時在選取檔案的框框內刪除、變更檔案。

即使Linux可以透過xdg-mime指令自由切換檔案管理員,但是常常是跟桌面環境耦合在一起的,意即應用程式在出現檔案選擇器時可能只會呼叫GTK而非Dolphin。Firefox還好些,可以用環境變數GTK_USE_PORTAL=1試圖使用Dolphin當預設的檔案選擇器,但是其他的應用程式就不見得是這樣的了,有些還是硬編碼的,不遵守XDG規範。

一個桌面環境下的應用程式操作習慣是很難移動到另一個環境使用的,更多的是整合度用下來,奇檬子的問題。GNOME Nautilus不適合在KDE Plasma操作,反之亦然,KDE Dolphin與GNOME水土不服。

6. 自定義程度比較#

GNOME缺少了很多桌面該有的功能,他們說這是讓操作變得優雅,但其實是在摧毀生產力。

我不是那種像r/unixporn的用戶喜歡玩極致美化、從頭尻出桌面、什麼元件都要高度自訂的人,只是有時候想加一些小工具,卻發現GNOME步驟十分麻煩,一定需要裝擴充套件。

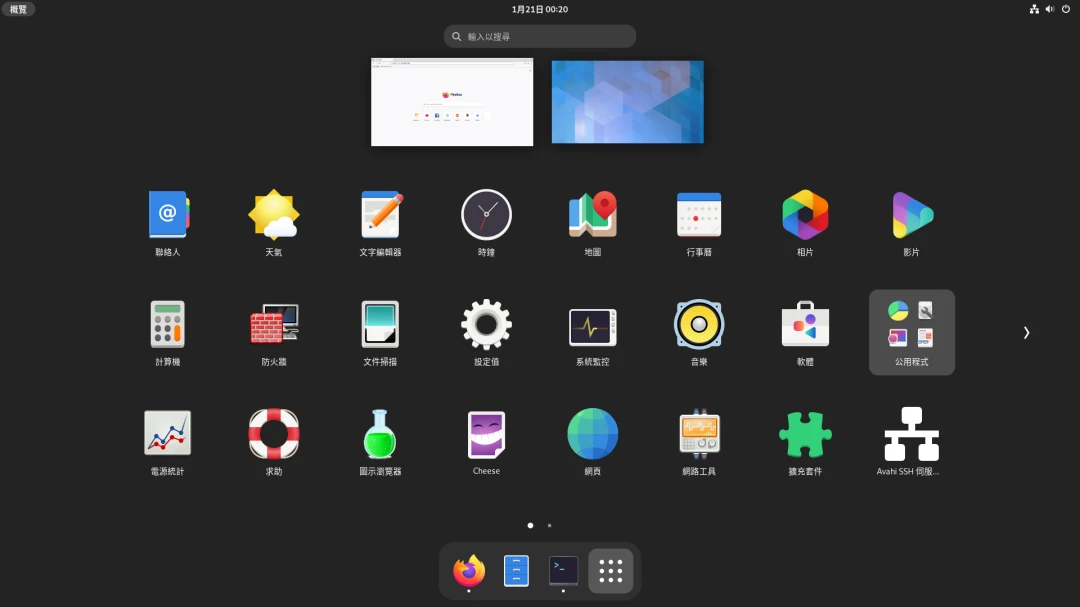

如下圖,GNOME應用程式列表搞的像手機一樣,程式一多很難找。

預設乾淨的GNOME不加任何擴充套件真的用不下去。要我習慣視窗沒有縮小、放大鍵,以及以工作區為主的模式我沒意見,我有嘗試過以工作區為主的工作方式,可是預設GNOME畫面上的功能太少了。

通常我會開Extension Manager抓一些擴充套件,把它整成這樣才用的下去。例如開左上角的應用程式分類選單解決應用程式不好找的問題、安裝右上角的輸入法指示器方便切換Fcitx5的簡繁輸出,以及將「桌面捷徑」的功能加回來。

若有擴充套件不能解決的操作,那我通常就是得打指令了。

既然都做圖形環境了,就是要方便人與系統互動的,能夠用GUI優雅的調整系統設定,而不是給你一個精簡到家的界面,連調整個簡單的東西都要打指令。

相較之下,KDE不用去裝一堆有的沒的擴充套件,內建的就夠玩了,想怎麼擺放桌面元件隨意放。畫面上你看到的元素都能夠隨意拆分組合,排列出想要的樣子。

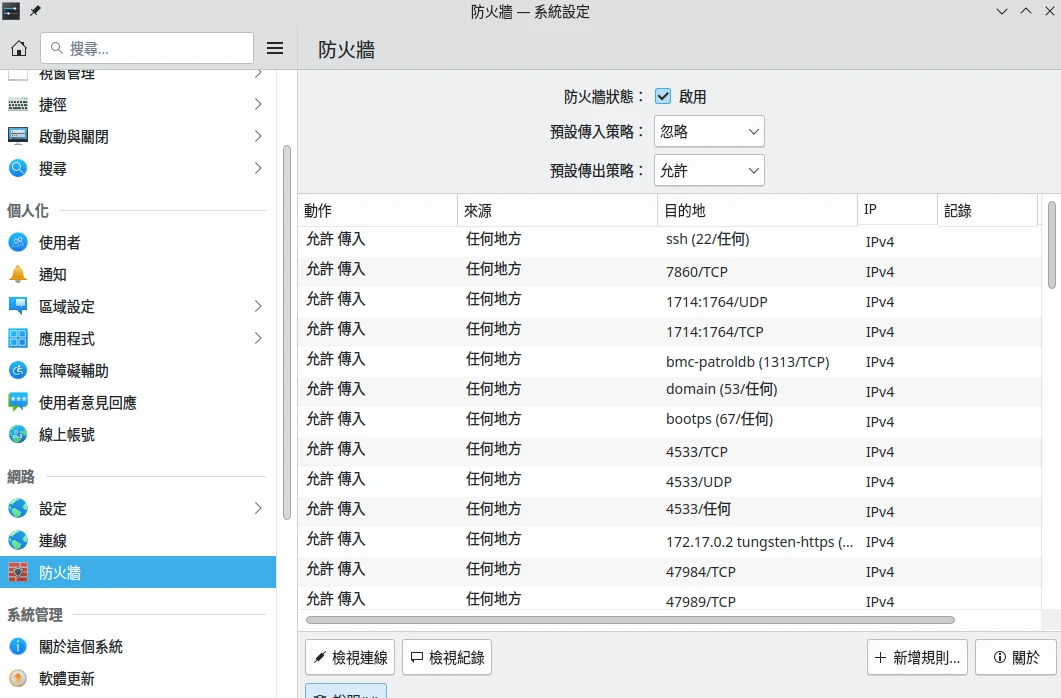

KDE的系統設定可以調整的東西很多,它將很多指令的東西都圖形化了,連防火牆都有整合。就算調壞了,按一下回復預設值即可。

別看KDE選項這麼多好像很複雜,其實不然,一般使用者一進入桌面也不用調什麼,預設就很好用了。

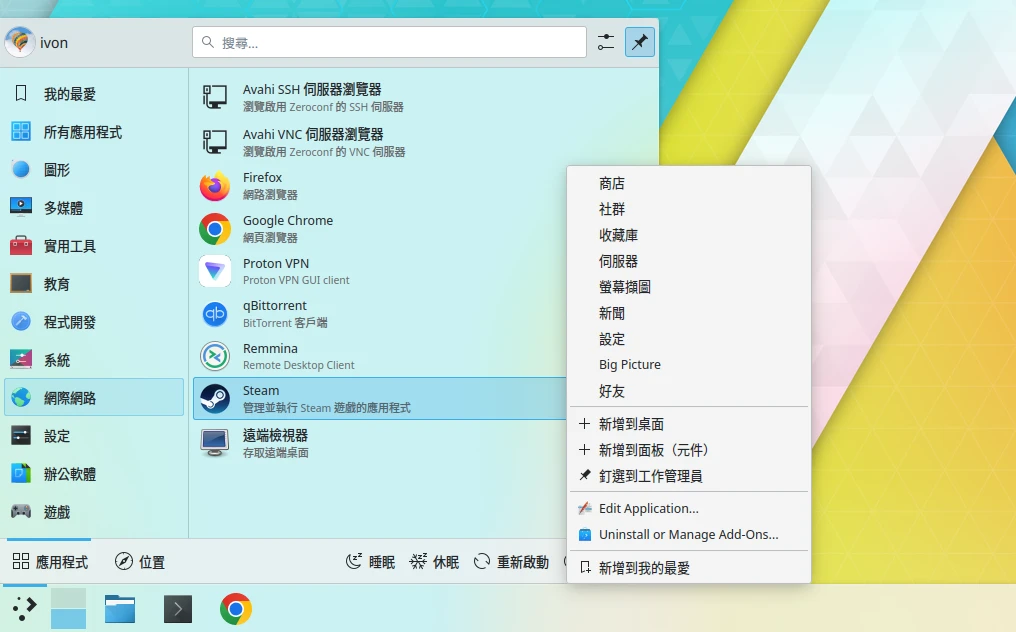

另外,GNOME沒有像KDE一樣對應用程式圖示按右鍵,快捷編輯應用程式啟動選項的功能。

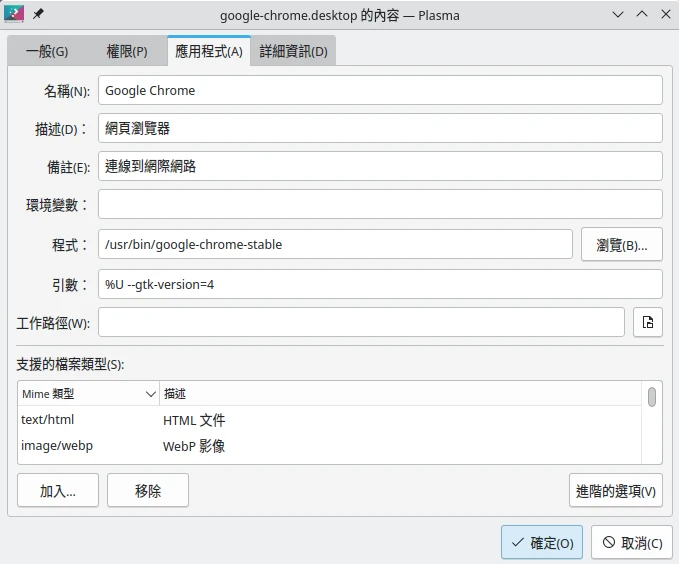

此功能用來找出應用程式安裝位置很有用處,也能在裡面加入額外啟動參數。換作在GNOME,就得用到命令行去編輯desktop entry檔案了。

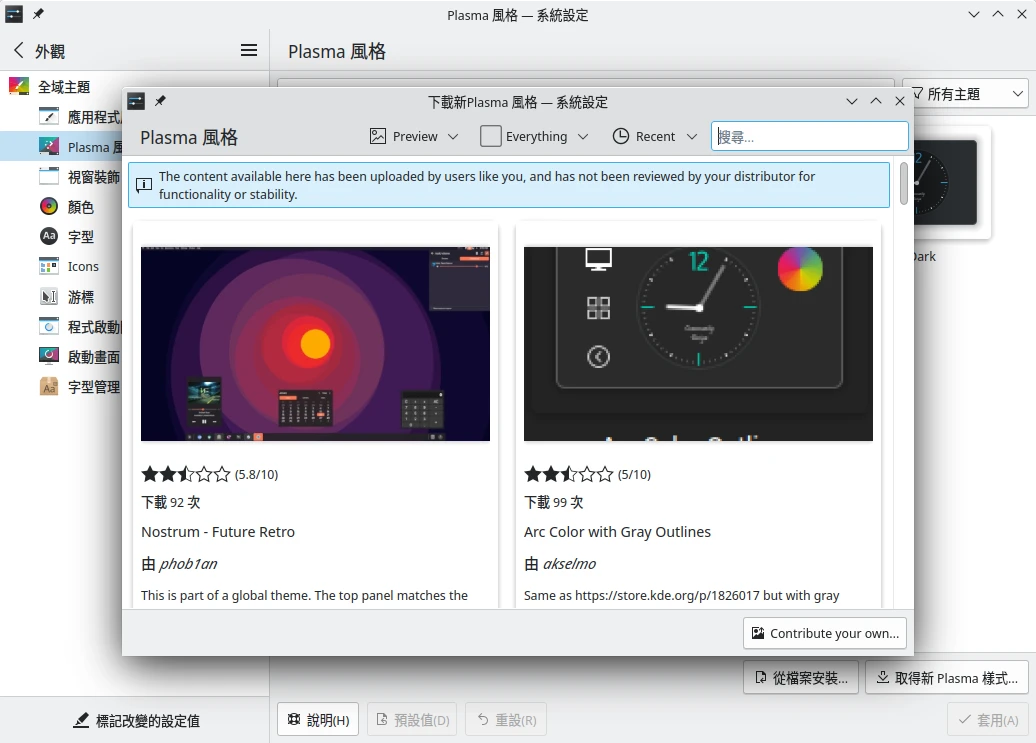

KDE要安裝主題和小工具也不是難事,KDE在系統各處加入了「一鍵下載主題」的功能,不必像GNOME一樣要手動將主題解壓縮放到指定位置。

KDE要把桌面的工作列元件全拆裝其他Dock也不會阻止你,甚至還可以搞動態桌布引擎呢,自由度比較高。

不過共識是,我不喜歡把東西放在桌面,這點KDE和GNOME皆然,所以我沒在放桌面小工具。

GNOME的設計其實很適合觸控裝置,大圖示、支援手勢之類的,平板電腦或手機會用的不錯。可是若是以傳統桌上型電腦來看,我還是比較愛KDE那種使用方式。

7. GTK相較於QT實在太醜了#

美感,這是非常主觀的一個段落。有人認為GNOME的設計簡單又一致,比KDE要好看。可是我覺得GNOME的設計也不是那麼完美。

GNOME的附屬應用程式多半使用GTK開發,GTK 3以前有點擬物化的風格,GTK 4以後扁平化。

KDE則是採用QT,預設主題叫Breeze,在QT5之後全面扁平化。

GNOME預設的GTK主題叫做Adwaita,黑色模式下還不錯,白色實在不好看。Ubuntu修改過的Yaru主題勉強還行;PopOS研發的扁平風格很醜,elementaryOS硬要向MacOS靠攏;ZorinOS向著Windows的方向去了,無須贅言。

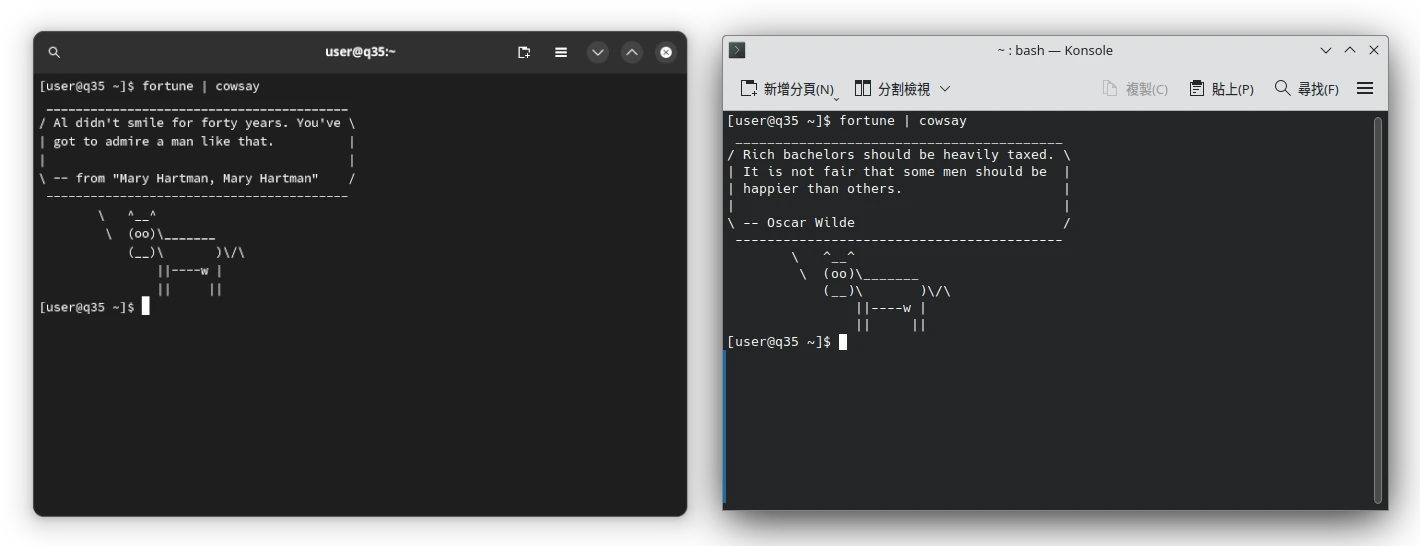

GNOME採用最新GTK 4撰寫的應用程式風格我比較能接受,跟QT一樣的扁平化風格很好看,例如這款新的GNOME終端機就比KDE Konsole好看一些。

但一堆GKT應用程式還在使用舊版GTK 3,例如Firefox。參考下圖GTK與QT主題比較,就知道有多醜。

還有相容性問題。QT應用程式在KDE看起來正常,但是到了GNOME就會變很醜,這是阻礙我使用GNOME的因素之一。相較之下,KDE對GTK程式的包容性比較好,GTK會優雅的轉換為QT風格的主題。

如圖,QT應用程式在GNOME環境下會被變成GTK風格,靠近看變得更醜了。

相較之下,KDE下的GTK應用程式顯得很自然,GTK會自動變成QT風格的主題。舊版GTK 3的應用程式也不會那麼難看。

那何不換圖示就好了?GNOME也是支援換圖示和主題的呀。老實說,不論是GNOME換Breeze圖示,還是KDE換Adwaita圖示,都是很不搭嘎的組合,所以我不會這樣做。

桌面環境應該有自己獨特的美感,而非要後天裝一堆主題來美化。GNOME和KDE都做到了自己的美感,只是我更愛KDE的風格。

8. 結語#

總的來說,KDE操作比較接近Windows,功能多且界面自定義程度更高。

GNOME操作接近macOS,應用程式風格統一且界面更加極簡化。

我認為,不論GNOME如何強調「簡潔易用」,它還是不如KDE的「方便強大」。

Linux用戶有選擇的自由,我偏好KDE,較符合工作流程和習慣而已。GNOME和KDE二者並非是你死我活競爭的關係,無非是有自己的目標客群罷了。而二者應彼此借鏡,發展統一標準,改善Linux桌面環境生態。

附錄:搭載KDE桌面的Linux發行版#

參考KDE官網Wiki資料,以下Linux發行版預設就是KDE桌面:

- openSUSE

- Kubuntu(KDE桌面 + Ubuntu LTS套件,商業公司支援,更新比較慢但穩定)

- KDE Neon(最新版KDE桌面 + Ubuntu LTS套件,純社群維護,適合用來嘗鮮最新特性,不怕bug的用戶)

- KaOS

- Fedora KDE Spin

- SteamOS

以下Linux發行版KDE桌面要自己裝,或者說官網首頁提供的ISO不是搭載KDE:

- Manjaro

- Debian

- Arch Linux

- Ubuntu

- Fedora

- Gentoo